Договор гражданско правового: плюсы и минусы для работника — Контур.Бухгалтерия — СКБ Контур

Как перевести сотрудника с трудового договора на гражданско-правовой

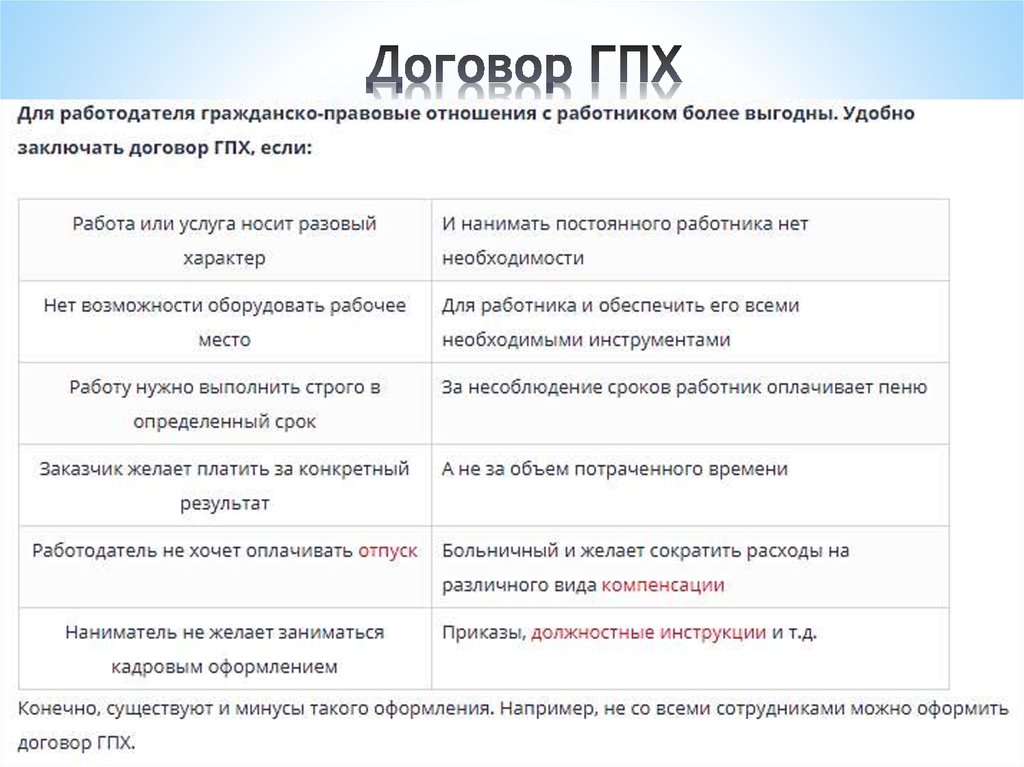

Нередко руководители компаний экономят на сотрудниках ради уменьшения суммы налоговых отчислений и снижения дополнительных рисков. Поэтому они переводят людей с трудовых договоров на гражданско-правовые, не задумываясь о последствиях этих действий.

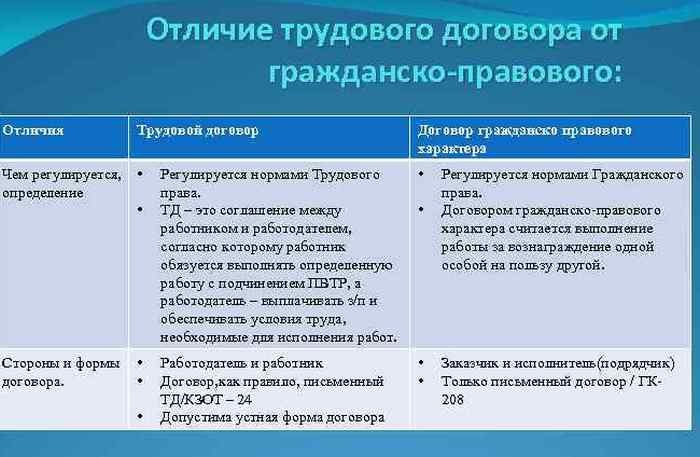

Здесь важно понимать разницу между этими видами договоров:

- в первом случае работодатель и работник заключают трудовое соглашение (статья 56 ТК РФ). По нему сотрудник работает и своевременно получает заработную плату, а работодатель выполняет свои обязательства, включая правила внутреннего распорядка;

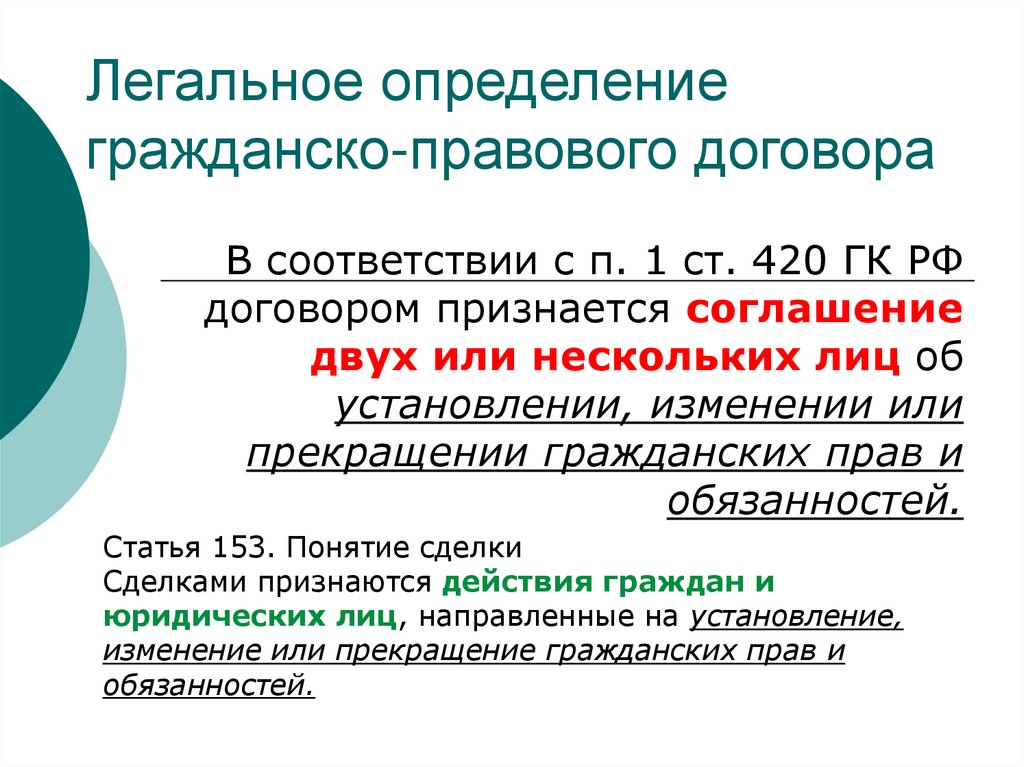

- во втором случае заключается соглашение между заказчиком и исполнителем (иногда с привлечением субподрядчиков) без установления трудовых отношений (статья 420 ГК РФ). Сотрудник внештатно выполняет определённую работу на основании договора гражданско-правового характера.

Отличия трудового договора от гражданско-правового

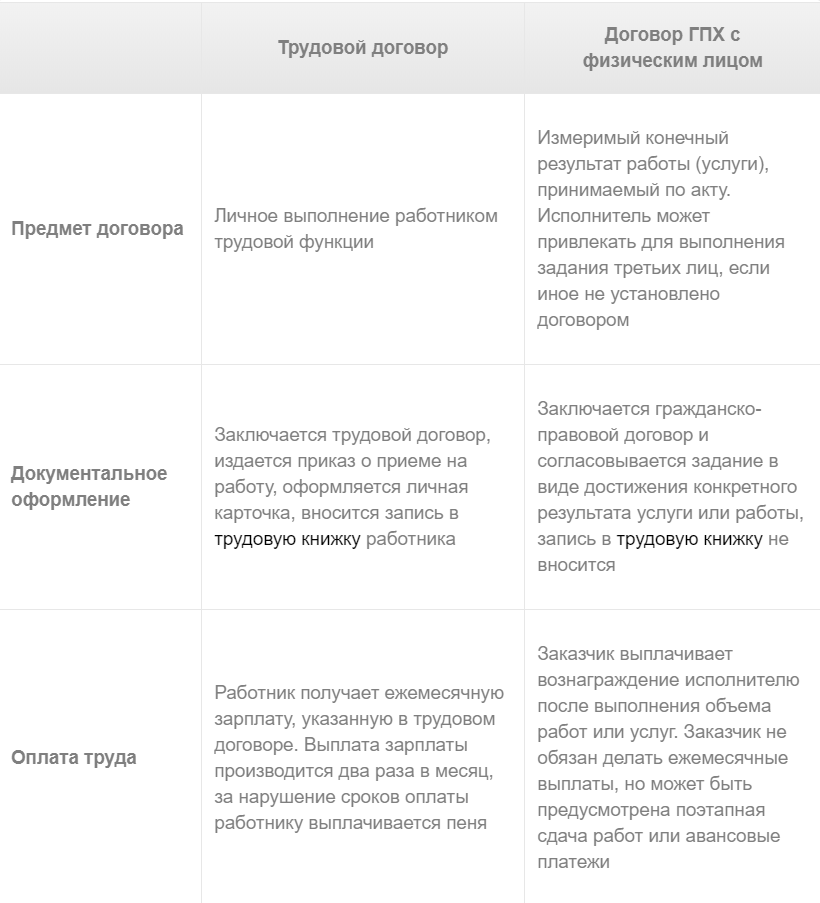

Между договорами имеются существенные отличия:

- В трудовых отношениях работодателю важен продолжительный рабочий процесс, в гражданско-правовых — конечный результат.

- Трудовой договор предполагает работу человека в конкретной должности, профессии вместе с выполнением всех поручений руководителя. Гражданско-правовой договор — это выполнение задания заказчика, известного на момент заключения договора.

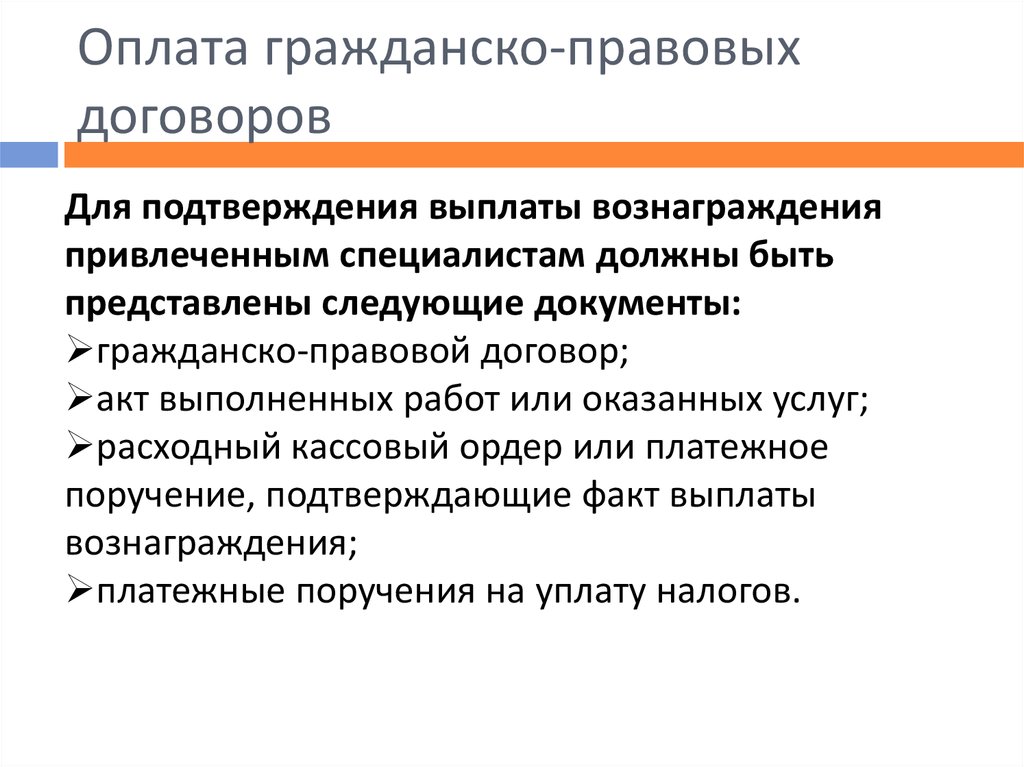

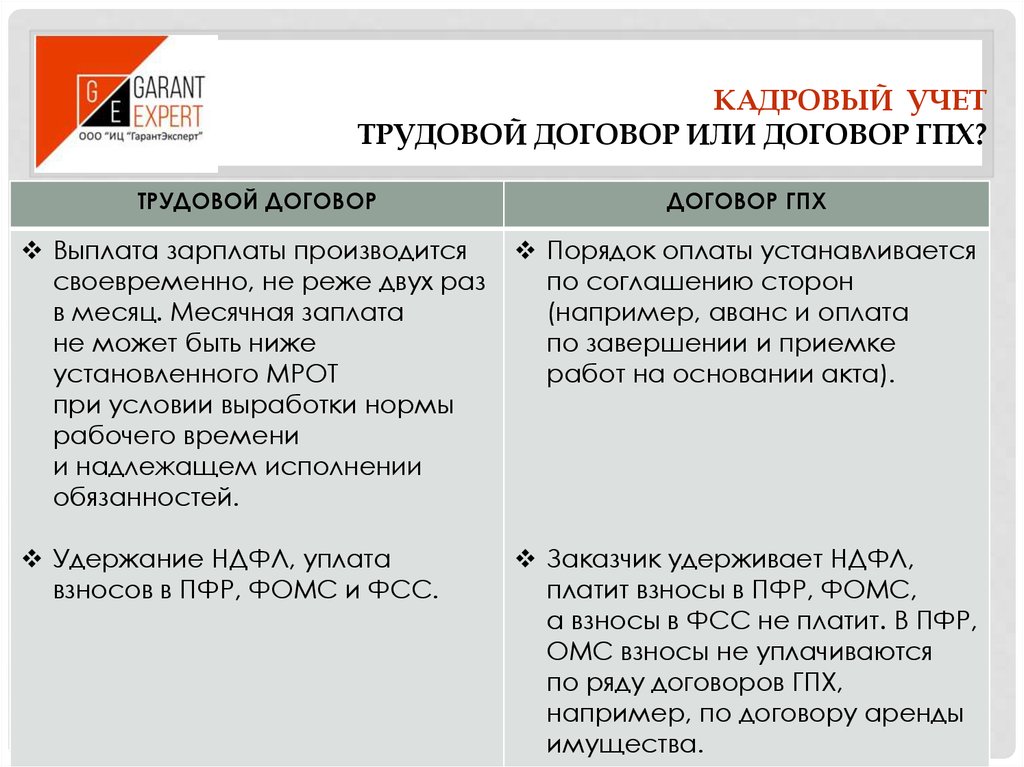

- По трудовому договору работник дважды в месяц получает зарплату. По гражданско-правовому договору исполнителю полагается вознаграждение. Оно может быть в виде предоплаты, поэтапной оплаты или выплачиваться после подписания акта приёмки.

- Работник всегда соблюдает правила внутреннего трудового распорядка и режим рабочего времени. Исполнитель же сам определяет порядок выполнения обязанностей.

- По трудовому договору необходимо личное участие человека в работе. В гражданско-правовых отношениях он может привлекать к ней третьих лиц.

- Гражданско-правовой договор не предусматривает социальные гарантии, которые зафиксированы в трудовом (больничные, отпуска, компенсации, декреты).

- Работник материально ответственен только в случаях, которые предусмотрены статьёй 243 ТК РФ, а исполнитель и подрядчик полностью возмещают причинённые ими убытки согласно статей 723 и 783 ГК РФ.

Как перевести сотрудника с трудового договора на гражданско-правовой

Для данного перевода недостаточно одного лишь уведомления. В законодательстве такая процедура не закреплена. Работодатель обязан сначала расторгнуть трудовой договор и только потом вступать в гражданско-правовые отношения с исполнителем. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя происходит по статье 81 ТК РФ. Для его расторжения по соглашению сторон действует статья 78 ТК РФ.

Для его расторжения по соглашению сторон действует статья 78 ТК РФ.

Для безболезненного перевода сотрудника с трудового договора на гражданско-правовой можно воспользоваться следующим алгоритмом:

- Руководитель уведомляет сотрудника о расторжении трудового договора по соглашению сторон, на которое тот даёт письменное согласие.

- Между ними заключается Соглашение о расторжении с последующим оформлением приказа.

- Сотрудник получает все причитающиеся ему суммы зарплаты и компенсаций.

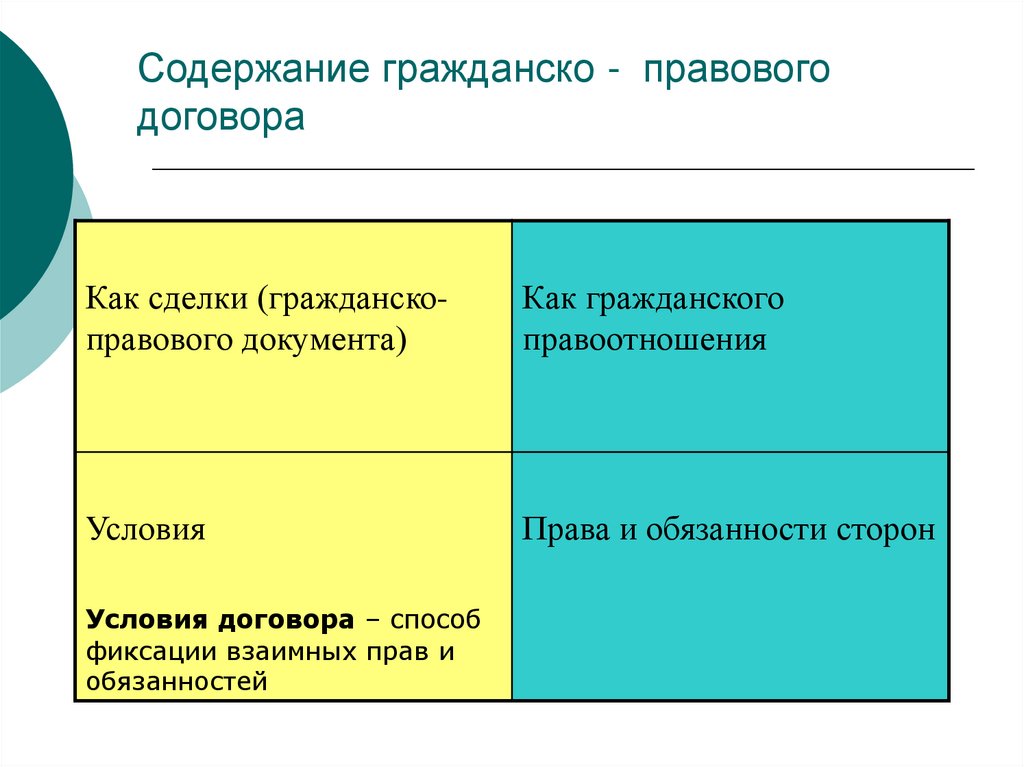

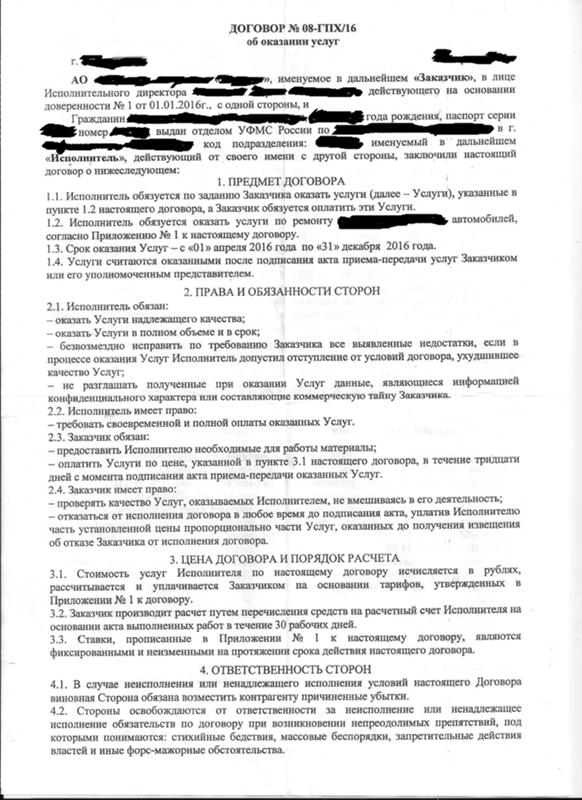

Стороны могут заключить один из трёх видов гражданско-правового договора:

- договор подряда при оказании услуг материального характера;

- договор возмездного оказания услуг, если нужен нематериальный результат;

- договор поручения (авторский, агентский).

В гражданско-правовом договоре вместо трудовой функции и должности указывается вид работы. Также вместо регулярной оплаты обозначаются сроки выплаты вознаграждения. Трудовая книжка заводится только на работников, но не на исполнителей.

Также вместо регулярной оплаты обозначаются сроки выплаты вознаграждения. Трудовая книжка заводится только на работников, но не на исполнителей.

Административная ответственность наступает, если руководитель пытается маскировать трудовые отношения гражданско-правовыми. Он обязан оплатить штраф и пеню на недоплаченную сумму налога, а также перечислить подоходный налог и страховые взносы за весь период сотрудничества с исполнителем. Если сотрудник готов работать на гражданско-правовой основе по окончании трудового договора, у него уменьшаются обязательства перед компанией. Он по-прежнему должен своевременно выполнять работу, но не обязан подчиняться внутреннему уставу компании и соблюдать рабочий график.

Компания вправе определять самостоятельно, какой вид договора она использует для отношений с физическим лицом. Но при этом важно, чтобы эти отношения соответствовали не наименованию, а содержанию заключённого договора. Поэтому руководителю следует правильно формулировать условия документа, чтобы не привлекать лишнего внимания налоговой.

Поэтому руководителю следует правильно формулировать условия документа, чтобы не привлекать лишнего внимания налоговой.

Ссылка скопирована

Гражданско-правовой договор вместо трудового: не всегда правильно — Статьи

|

Иногда, чтобы не расширять штат работников, работодатели заключают с гражданами не трудовые договоры, а гражданско-правовые – подряда, оказания услуг. Несомненно, этим работодатель освобождает себя от ряда проблем: бумажной волокиты, обустройства рабочего места для сотрудника, предоставления ему трудовых прав и гарантий, отпуска, оплаты больничного и т.д. |

Статьи по теме: |

Но прежде, чем заключить такой договор, нужно взвесить все за и против, поскольку в случае подмены трудовых отношений гражданско-правовыми суд может вынести решение не в пользу работодателя, и последнему придется выплатить работнику компенсации, предписанные ТК РФ.

Различия между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями.

При рассмотрении споров суды обычно обращают внимание не на текст гражданско-правового договора, а на характер сложившихся между заказчиком (работодателем) и подрядчиком (работником) отношений. На примере данного решения рассмотрим различия между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями.

Стрежевский городской суд Томской области рассмотрел дело по иску М. к обществу с ограниченной ответственностью «С» (далее – «С») о признании гражданско-правовых отношений по договорам подряда трудовыми отношениями на неопределенный срок и взыскании судебных расходов.

С 01.07.2003 по 31.07.2008 М. работал на ремонтно-строительном участке «С» в качестве плотника 5-го разряда, причем с 01.06.2003 по 30.03.2004 по срочным трудовым договорам, а с 01.04.2004 по 31.07.2008 в той же должности по гражданско-правовым договорам подряда. По ним М. выполнял работы, связанные также с профессией плотника. Кроме того, у него был нормированный рабочий день с 8.30 до 17.30 и перерыв на обед с 12.30 до 14.00. С августа 2008 года администрация «С» отказалась заключать с ним договор.

По ним М. выполнял работы, связанные также с профессией плотника. Кроме того, у него был нормированный рабочий день с 8.30 до 17.30 и перерыв на обед с 12.30 до 14.00. С августа 2008 года администрация «С» отказалась заключать с ним договор.

Представитель «С» в судебном заседании исковые требования не признала, указывая, что между М. и «С» с 01.04.2004 заключались договора подряда, которые носят гражданско-правовой характер и не относятся к трудовым. В договорах подряда указывались работы, которые обязался выполнить М., начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работы, а также конкретный размер вознаграждения. Основанием для расчетов являлся акт сдачи-приемки выполненных работ.

Согласно представленным в суд документам штатное расписание на 01.03.2004 предусматривало три единицы на должности плотника. В последующем данные единицы из расписания были исключены. Приказом руководителя «С» от 30.04.2004 № 26-к трудовые отношения с М. прекращены в связи с истечением срока срочного трудового договора, и затем с ним заключались договоры подряда.

В процессе судебного заседания суд пришел к выводу, что, несмотря на выведение из штатного расписания «С» штатной единицы плотника, организация продолжала нуждаться в выполнении плотницких работ и получала соответствующие услуги на основании договоров с подрядчиками, в том числе с М.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а тот обязуется принять результат работы и оплатить его.

По всем указанным договорам подряда были подписаны акты сдачи-приемки работ между заказчиком «С» и исполнителем М., который получал заработную плату. Но работы по всем договорам подряда имели тот же объем, что и до того – работы, связанные с исполнением обязанностей плотника.

С учетом приведенных доказательств суд признал, что между М. и «С» с 01.04.2004 существовали трудовые отношения, несмотря на отсутствие оформленного надлежащим образом трудового договора, и что последний был подменен договором подряда.

Трудовые отношения, как они определены в ст. 15 ТК РФ, основаны на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка, при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В отличие от гражданско-правовых отношений, допускающих представительство (когда одно лицо, обладающее соответствующими полномочиями, совершает сделки от имени другого лица), работа, выполняемая в рамках трудовых отношений, всегда носит личный характер.

В соответствии со ст. 56 ТК РФ трудовым договором является соглашение между работодателем и работником, по которому работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать заработок, а работник – лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Один из признаков трудовых, а не гражданско-правовых отношений в силу ст. 15 ТК РФ – обеспечение работодателем работнику условий труда. Индивидуальный труд по гражданско- правовым отношениям осуществляется самостоятельно и по усмотрению лица, занимающегося такой деятельностью. Лица, занимающиеся такой деятельностью, сами определяют условия выполнения работ. В отношениях М. и «С» предприятие полностью обеспечивало нормальные условия для труда.

Самым существенным в разделении трудовых и гражданско-правовых отношений является то, что гражданско-правовые договоры заключаются для выполнения определенной работы, цель которой – достижение ее конкретного конечного результата. Оно влечет прекращение договора. При выполнении трудовой функции по трудовому договору выделить индивидуальный конечный результат труда работника достаточно сложно. В связи с этим трудовая функция, как правило, не направлена на достижение какого-либо конечного результата.

На основании представленных доказательств суд сделал вывод, что гражданско-правовые отношения по договорам подряда между «С» и М. с 01.04.2004 по 31.07.2008 являются трудовыми отношениями.

с 01.04.2004 по 31.07.2008 являются трудовыми отношениями.

Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. При пропуске по уважительным причинам сроков, предписанных ч. 1 и 2 ст. 392 ТК РФ, они могут быть восстановлены судом. Поскольку М. нарушил сроки обращения в суд и причины были признаны судом неуважительными, М. было отказано в удовлетворении исковых требований – только по этому основанию.

Когда гражданско-правовые отношения становятся трудовыми.

Если по договору подряда работник выполняет работу по определенной должности в течение длительного периода времени, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, привлекается к дисциплинарной ответственности и выполняет работу, не предусмотренную договором подряда, такие отношения будут переквалифицированы в трудовые.

Определением Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21.03.2008 №25-В07-27 были отменены решение Красноярского районного суда Астраханской области, определение судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда и постановление президиума Астраханского областного суда и вынесено новое решение об удовлетворении исковых требований Д. о признании гражданско-правовых отношений трудовыми.

При рассмотрении материалов дела судебная коллегия установила, что Д. с апреля 2002 года по март 2005 года работала в «***» рабочей по озеленению территории по договорам подряда. Но наряду с другими работниками «***» Д. подчинялась правилам внутреннего трудового распорядка: ее рабочий день начинался в 8.00 и заканчивался в 17.00, обеденный перерыв составлял один час. Как и другие работники «***», на работу она приезжала на рабочем автобусе. Д. и другие работники, заключившие с «***» аналогичные договоры, выполняли работу, которую им поручали каждый день, и эта работа не всегда соответствовала указанной в договорах, что подтверждается показаниями свидетелей.

За выполнение своей работы Д. в одно и то же время получала через банкомат заработную плату, которая зависела не от объема и характера работы, указанной в договоре, а от количества дней, проработанных за месяц, в котором заключался договор. Кроме этого, она вместе с остальными работниками проходила медкомиссию в ведомственной поликлинике, инструктаж по технике безопасности, привлекалась к дисциплинарной ответственности. То есть сложившиеся между Д. и «***» отношения носили характер трудовых.

Удовлетворяя исковые требования Д., судебная коллегия руководствовалась следующим. Как отмечено в Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 №2, если между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, однако в ходе судебного разбирательства установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям в силу ч. 4 ст. 11 ТК РФ должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Вывод судебных инстанций Красноярского районного суда Астраханской области и Астраханского областного суда об отказе в иске Д. в связи с тем, что между сторонами был заключен договор подряда, является ошибочным, поскольку суды неверно определили обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, что привело к неправильному применению норм материального права. В результате судебные акты указанных инстанций были отменены, а отношения между Д. и «***» были признаны трудовыми.

Основания для отказа в иске работнику.

Рассматривая фактические обстоятельства отношений между организацией и работником, суд не всегда встает на сторону работника. Что может послужить основанием для отказа в удовлетворении иска?

К. обратился в Засвияжский районный суд г. Ульяновска с иском к акционерному обществу «М***». В частности, он требовал признать гражданско-правовой договор, заключенный между ними, трудовым и взыскать компенсацию за неиспользованный отпуск.

Между К. и «М***» с 11.01.2007 по 03.08.2007 был заключен договор подряда на выполнение работ по юридическому сопровождению деятельности «М***». К., имея юридическое образование, мог сам определить, заключать ли ему трудовой договор с «М***» либо выполнять работу по гражданско-правовому договору, а также предусмотреть последствия заключения того или иного договора.

Кроме этого, в суд «М***» было представлено штатное расписание за 2007 год, согласно которому должность юрисконсульта в «М***» не предусматривалась, а также расчетные листы по плате за данный период как подтверждение заключения гражданско-правовых договоров.

Исходя из обстоятельств дела и представленных документов, несмотря на отсутствие текстов договоров в материалах дела, оснований для признания этих договоров трудовыми суд не обнаружил.

Данное решение К. обжаловал, но определением Судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского областного суда оно было оставлено без изменения, а кассационная жалоба К. без удовлетворения.

без удовлетворения.

На сегодняшний день лица, работающие по гражданско-правовым договорам, не очень часто (скорее всего, в силу незнания своих прав) обращаются в суд с требованиями признать такие отношения трудовыми. Но работодателям не стоит расслабляться. Право обращения в суд имеют и контролирующие органы, а именно налоговые инспекции, выявляющие в результате проверок факты подмены гражданско-правовых отношений трудовыми. Поэтому заключающему договор подряда или оказания услуг с физическим лицом работодателю необходимо определиться:

• с какой целью заключается такой договор – для получения определенного результата либо для выполнения постоянной работы;

• на какой срок он заключается – если на длительный период времени, отношения могут быть признаны трудовыми.

А также нужно помнить, что гражданско-правовой договор – это договор равноправных сторон, то есть лица, выполняющие работы, не могут подчиняться правилам трудового распорядка, действующим у работодателя.

Белова Е. В.,

эксперт журнала «Отдел кадров бюджетного учреждения»

Составление документов общего права в юрисдикциях гражданского права

Ключевое различие в международных сделках заключается в том, регулируется ли договор правом юрисдикции гражданского права или правом юрисдикции общего права. Для целей договоров структурные различия между гражданским правом и общим правом уменьшились, но использование терминологии общего права в договорах, регулируемых правом гражданско-правовой юрисдикции, остается источником путаницы. После рассмотрения исторической разницы между договорами гражданского и общего права в этой статье предлагается, как избежать этой путаницы.

Гражданское право и общее право Гражданское право в основном происходит от римского права. В гражданско-правовых юрисдикциях основным источником права служат кодифицированные принципы. Напротив, общее право основано на средневековом английском праве. В юрисдикциях общего права судебные решения служат основным источником права.

В юрисдикциях общего права судебные решения служат основным источником права.

Основные англоязычные юрисдикции — США, Великобритания, англоязычные части Канады и Австралия — являются юрисдикциями общего права. Гражданско-правовые юрисдикции можно разделить на романские (включая Италию, Францию и Испанию), германские (включая Германию, Австрию, Швейцарию и Тайвань) и скандинавские (Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция).

Более короткие или длинные контрактыПринято считать, что контракты, составленные в юрисдикциях общего права, длиннее, чем те, которые составлены в юрисдикциях гражданского права, потому что составители гражданского права могут полагаться на кодифицированные правила по умолчанию.

Например, параграф 1 раздела 121 Гражданского кодекса Германии определяет слово unverzüglich как «без виновной задержки». Когда это слово встречается в контрактах, обычно понимается, что оно выражает свое установленное законом значение, с учетом прецедентного права, касающегося того, как его следует интерпретировать — его не обязательно определять в контракте.

И хотя в договорах общего права часто указывается, что представляет собой событие неисполнения обязательств для целей сделки и каковы вытекающие из этого последствия, это рассматривается в гражданском кодексе Германии. Как правило, стороны договора могут отклоняться от таких правил по умолчанию в своем договоре.

Но это различие между договорами общего права и договорами гражданского права стирается — англоязычные составители, привыкшие к составлению договоров общего права, применяют более исчерпывающий подход даже для целей договоров, регулируемых правом гражданско-правовой юрисдикции. И составители гражданского права, столкнувшиеся с составлением норм общего права, склонны к его воспроизведению. Тем не менее всегда было бы благоразумно прояснить, как положения контракта соотносятся с кодифицированными правилами невыполнения обязательств. Например, если в договоре используются слова «без виновной задержки», следует включить прямую ссылку на параграф 1 раздела 121 Коммерческого кодекса Германии, чтобы указать, что эти слова используются для передачи этого значения.

Также общепринято мнение, что судьи по общему праву, полагаясь на правило условного доказательства, скорее всего, интерпретируют контракт, основываясь исключительно на тексте контракта, в то время как судьи по гражданскому праву — судьи также принимают во внимание субъективные соображения, такие как предполагаемое намерение сторон, даже если это требует отклонения от формулировки договора.

Например, в известном немецком судебном деле от 1916, стороны намеревались заключить договор купли-продажи китового мяса. Но в их контракте упоминалось håkjerringkjøtt, норвежское слово, обозначающее гораздо более дешевое мясо гренландской акулы. Суд без труда установил, что контракт был на китовое мясо.

Но это различие менее четкое, чем кажется. Например, суды и комментаторы в Соединенных Штатах колебались между подходом, который опирается исключительно на текст, и подходом, учитывающим контекст. И правило условно-досрочного освобождения подлежит исключениям.

И правило условно-досрочного освобождения подлежит исключениям.

Традиционно общее право проводит различие между правом и справедливостью. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах это различие было устранено в федеральных судах и судах большинства штатов, суды сохраняют многие различия между правовыми и справедливыми принципами. В частности, суды продолжали — с исключениями — присуждать конкретное исполнение только тогда, когда денежный ущерб недостаточен. Напротив, в гражданском праве не существует различия между правом и справедливостью. Предусмотренное законом средство правовой защиты от нарушения договора в соответствии с гражданским законодательством заключается в том, чтобы сторона, нарушившая договор, выполнила свои обязательства. Например, если продавец поставляет несоответствующий товар, по закону первоначальным средством правовой защиты покупателя является поставка соответствующего товара.

Таким образом, в гражданско-правовом договоре по-прежнему нет необходимости ссылаться на средства правовой защиты по праву справедливости. На самом деле это может быть контрпродуктивно: поскольку слово справедливости в переводе можно приравнять к справедливости, судья может использовать слово справедливость как приглашение вместо этого применить общие соображения справедливости.

На самом деле это может быть контрпродуктивно: поскольку слово справедливости в переводе можно приравнять к справедливости, судья может использовать слово справедливость как приглашение вместо этого применить общие соображения справедливости.

Контракты для международных сделок обычно составляются на английском языке, даже если ни одна из сторон сделки не находится в юрисдикции, где английский язык является официальным. И подавляющее большинство стандартных контрактов, публикуемых торговыми группами для международных сделок (например, стандартные формы FIDIC), составлены на английском языке.

Поскольку основные англоязычные юрисдикции также являются юрисдикциями общего права, для англоязычных контрактов, регулируемых законодательством юрисдикции гражданского права, обычно используется терминология общего права. Некоторые из этих терминов сбивают с толку тех, кто знаком с гражданским правом. Это может вызвать большее раздражение и неопределенность, чем более широкие различия между гражданским правом и общим правом.

Стандартный совет — не использовать проблемную терминологию общего права. Это тоже наш совет, но с той разницей, что проблематичная терминология общего права проблематична и для составления проектов общего права, поэтому вам следует исключить ее из раздела 9.0019 все ваше составление.

Ниже мы рассмотрим некоторые примеры этой проблематичной терминологии.

Ссылаясь на возмещениеХарактеристика общего права: Традиционное изложение возмещения, которое, по-видимому, говорит о возмещении по сделке. Обычно он состоит из гротескно архаичных формулировок такого рода:

ПОЭТОМУ, принимая во внимание положения и взаимные соглашения, изложенные в настоящем документе, а также другие добрые и ценные соображения, получение и достаточность которых настоящим признаются, стороны настоящее соглашение и соглашаются о нижеследующем .

Проблема: Вознаграждение определяется как нечто, о чем договорились и получили в обмен на обещание контракта. В юрисдикциях общего права для того, чтобы договор имел юридическую силу, требуется рассмотрение. Рассмотрение не требуется в гражданско-правовых юрисдикциях.

В юрисдикциях общего права для того, чтобы договор имел юридическую силу, требуется рассмотрение. Рассмотрение не требуется в гражданско-правовых юрисдикциях.

Исправление: Устранить традиционное перечисление встречного удовлетворения, и не только для договоров, регулируемых правом гражданско-правовой юрисдикции: в юрисдикциях общего права вы не можете создать встречное рассмотрение там, где его не было, просто сказав, что у вас есть встречное удовлетворение . Вместо этого скажите Таким образом, стороны договариваются о нижеследующем .

Ресурс: Кеннет А. Адамс, Пересмотр рассмотрения рассмотрения , New York Law Journal, 9 декабря 2015 года.

с использованием представляет и 9005- Общие- Общие- Общие- Общие. Юридическая характеристика: Использование фразы представляет и гарантирует в контрактах для представления заявлений о фактах, а также использование фразы заверения и гарантии для ссылки на эти заявления о фактах.

Проблема: Разработчики в гражданско-правовых юрисдикциях могут предположить, что использование слова представляет собой , так или иначе относящееся к иску за введение в заблуждение (деликтный иск), и что использование слова гарантирует, что каким-то образом относится к иску за введение в заблуждение. нарушение гарантии (претензия по договору). Неудивительно, что они озадачены тем, как средства правовой защиты по общему праву могут быть уместными для целей договора, регулируемого правом гражданско-правовой юрисдикции.

Исправление: Фраза представляет и гарантирует бессмысленна и сбивает с толку. Попытки комментаторов (а в Англии и нескольких судов) оправдать использование этой фразы в договорах общего права полностью терпят неудачу. Отсюда следует, что ни у кого не должно быть возражений по поводу исключения его из гражданско-правовых договоров. Для любых договоров, будь то гражданско-правовые или общеправовые, если у вас есть достаточные рычаги влияния на переговорах и вы не работаете в закостенелой области практики, такой как слияния и поглощения, рассмотрите возможность использования 9Вместо 0019 указано . Если вы продолжаете использовать , представляет и гарантирует , не используйте его для перечисления не только фактов, но и обязательств — это только усугубит ситуацию.

Если вы продолжаете использовать , представляет и гарантирует , не используйте его для перечисления не только фактов, но и обязательств — это только усугубит ситуацию.

Ресурс: Kenneth A. Adams, Исключение фразы «представления и гарантии» из контрактов , 16 Tennessee Journal of Business Law 203 (2015).

Использование глагола Гарантии и существительного ГарантияФункция общего права: Использование глагола гарантирует и существительного гарантия в договорах купли-продажи товаров.

Проблема: Согласно общему праву, прямо выраженная гарантия представляет собой подтверждение продавцом факта покупателю в качестве побуждения к продаже в отношении качества или количества товара. Когда глагол гарантирует и существительное гарантия появляются в гражданско-правовых договорах, составители в гражданско-правовых юрисдикциях по понятным причинам недоумевают относительно того, как понятия общего права должны быть уместными для целей договора, регулируемого правом гражданско-правовая юрисдикция.

Исправление: Избежать использования этой терминологии очень просто. Чтобы ввести констатацию факта, используйте состояний , как описано выше. Вместо того, чтобы использовать варрантов для введения заявления о будущем факте, используйте условное предложение, за которым следует средство правовой защиты. Например, не говорите так:

Поставщик гарантирует, что в течение шести месяцев после даты заключения настоящего соглашения Оборудование будет соответствовать Спецификациям. В случае нарушения вышеуказанной гарантии Продавец модифицирует или заменит Оборудование.

Вместо этого скажите так:

Если в течение шести месяцев после даты заключения настоящего соглашения Оборудование не соответствует Спецификациям, Продавец модифицирует или заменит Оборудование.

Даже разработчики общего права должны быть готовы внести эти изменения: в соответствии с Единым торговым кодексом, принятым в юрисдикциях США, заявление не обязательно должно называться гарантией, чтобы быть гарантией. Но поскольку в юрисдикциях общего права понятие гарантии на товары широко признано, может быть удобно использовать слово 9.0019 гарантии в качестве заголовка в обычном договоре.

Но поскольку в юрисдикциях общего права понятие гарантии на товары широко признано, может быть удобно использовать слово 9.0019 гарантии в качестве заголовка в обычном договоре.

Ресурс: Кеннет А. Адамс, Руководство по стилю составления контрактов 437–39 (4-е изд. 2017 г.).

Использование разнообразных усилий положенияОсобенность общего права: Использование фраз Разумные усилия , Лучшие усилия , добрые усилия и другие вариантов .

Проблема: В юрисдикциях общего права многие, кто работает с контрактами, принимают идею иерархии стандартов усилий , где, например, обязательство приложить все возможные усилия является более обременительным, чем обязательство приложить разумные усилия. И суды в Англии и Канаде приняли это понятие. Разработчики в юрисдикциях с гражданским правом задаются вопросом, применим ли толкование, придаваемое этим фразам в юрисдикциях с общим правом, для целей гражданско-правовых договоров.

Исправление: Иерархия из усилий положений является неработоспособным по трем причинам. Во-первых, возложение обязательства действовать более чем разумно неразумно. Во-вторых, требование, чтобы сторона договора действовала более чем разумно, создает слишком большую неопределенность в отношении того, какой уровень усилий требуется. И в-третьих, юридические значения, приписываемые усилиям стандартов, противоречат разговорному английскому языку. Более того, обоснования, предложенные для проверки идеи иерархии усилий стандартов, не соответствуют действительности. Составители, будь то в юрисдикциях гражданского или общего права, должны использовать только разумные усилия и должны структурировать усилия положения, чтобы свести к минимуму неопределенность.

Ресурс: Кеннет А. Адамс, Усилия по интерпретации и составлению положений: от необоснованности к разумности , 74 The Business Lawyer 677 (2019).

Хотя любой, кто участвует в международных сделках, должен знать об исторических различиях между гражданско-правовыми договорами и договорами общего права, эти различия стали менее значительными. Но причина раздражения остается: тенденция составителей включать нерелевантные понятия общего права в договоры, регулируемые правом гражданско-правовой юрисдикции. Поскольку первичные примеры такой терминологии также неоптимальны для целей разработки общего права, самое простое решение — более четко выразить предполагаемое значение, не полагаясь на мракобесные термины искусства.

Контракт | Определение, история и факты

Договор займа папируса

Просмотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Бенгт Хольмстрём Оливер Харт

- Связанные темы:

- агентство рассмотрение спектакль связь третья сторона

Просмотреть весь связанный контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

контракт , в самом простом определении, обещание, подлежащее исполнению по закону. Обещание может заключаться в том, чтобы что-то сделать или воздержаться от чего-то. Заключение договора требует взаимного согласия двух или более лиц, одно из которых обычно делает предложение, а другое принимает. Если одна из сторон не сдержит обещание, другая имеет право на возмещение ущерба в судебном порядке. Договорное право рассматривает такие вопросы, как существование договора, его значение, нарушение договора и какая компенсация причитается пострадавшей стороне.

Обещание может заключаться в том, чтобы что-то сделать или воздержаться от чего-то. Заключение договора требует взаимного согласия двух или более лиц, одно из которых обычно делает предложение, а другое принимает. Если одна из сторон не сдержит обещание, другая имеет право на возмещение ущерба в судебном порядке. Договорное право рассматривает такие вопросы, как существование договора, его значение, нарушение договора и какая компенсация причитается пострадавшей стороне.

Историческое развитие

Договорное право является продуктом деловой цивилизации. В некоммерческих обществах его в сколь-нибудь значительной степени не найдешь. В большинстве примитивных обществ есть и другие способы обеспечения соблюдения обязательств индивидов; например, через узы родства или авторитетом религии. В экономике, основанной на бартере, большинство транзакций самодостаточны, потому что транзакция завершается с обеих сторон в один и тот же момент. Проблемы могут возникнуть, если позже обнаружится, что обмениваемые товары имеют дефекты, но эти проблемы будут решаться в рамках права собственности (с его штрафами за присвоение или порчу чужого имущества), а не в рамках договорного права.

Даже когда сделки не принимают форму бартера, некоммерческие общества продолжают работать с понятиями собственности, а не обещания. В ранних формах кредитных сделок долг обеспечивался родственными связями, например, когда племя или община давали заложников до тех пор, пока долг не был выплачен. Другие формы безопасности принимали форму залога земли или залога человека в «долговое рабство». Некоторые кредитные договоренности были по существу самодостаточными: домашний скот, например, мог быть доверен опекунам, которые получали за свои услуги фиксированный процент от приплода. В других случаях — при строительстве хижины, расчистке поля или постройке лодки — выполнение обещания заплатить было более трудным, но все же основывалось на понятиях собственности. Иными словами, требование об уплате основывалось не на наличии сделки или обещания, а на несправедливом задержании чужих денег или имущества. Когда рабочие стремились получить свою заработную плату, существовала тенденция отстаивать свое право на продукт своего труда.

Истинный закон контрактов, то есть законных обещаний, предполагает развитие рыночной экономики. Там, где стоимость обязательства не меняется со временем, идеи собственности и ущерба являются адекватными, и не будет принудительного исполнения соглашения, если ни одна из сторон не выполнила обязательство, поскольку с точки зрения собственности не было совершено никаких нарушений. В рыночной экономике, с другой стороны, человек может искать обязательства сегодня, чтобы защититься от изменения стоимости завтра; лицо, получившее такое обязательство, чувствует себя ущемленным невыполнением его в той мере, в какой рыночная стоимость отличается от согласованной цены.

Римское договорное право, как оно содержится в сводах законов византийского императора Юстиниана VI века н. э., отражало длительную экономическую, социальную и правовую эволюцию. Он признал различные типы контрактов и соглашений, некоторые из которых подлежат исполнению, а другие нет. Значительная часть истории права связана с классификациями и различиями римского права.

Возрождение и развитие договорного права были частью экономического, политического и интеллектуального возрождения Западной Европы. Это повсюду сопровождалось коммерческим оживлением и подъемом национального авторитета. Как в Англии, так и на континенте общепринятые договоренности оказались неподходящими для формирующихся коммерческих и промышленных обществ. Неформальное соглашение, столь необходимое для торговли и коммерции в условиях рыночной экономики, не имело юридической силы. Хозяйственная жизнь Англии и континента протекала, даже после того как начала развиваться торговая экономика, в правовых рамках формального договора и наполовину выполненной сделки (т.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Новое договорное право стало распространяться по всей Европе благодаря практике купцов; сначала они были вне правового порядка и не могли быть поддержаны в судах. Торговцы разработали неформальные и гибкие методы, подходящие для активной коммерческой жизни. К 13 веку на международных торговых ярмарках учреждались купеческие суды. Торговые суды обеспечивали быстрые процедуры и быстрое правосудие, и ими управляли люди, которые сами были торговцами и, таким образом, полностью знали о торговых проблемах и обычаях.

Об авторе