Гражданско правовой договор гражданское право: Виды гражданско-правовых договоров

Договор. Большая российская энциклопедия

Правовые институты

- Области знаний:

- Гражданское право. Предпринимательское право. Конкурентное право

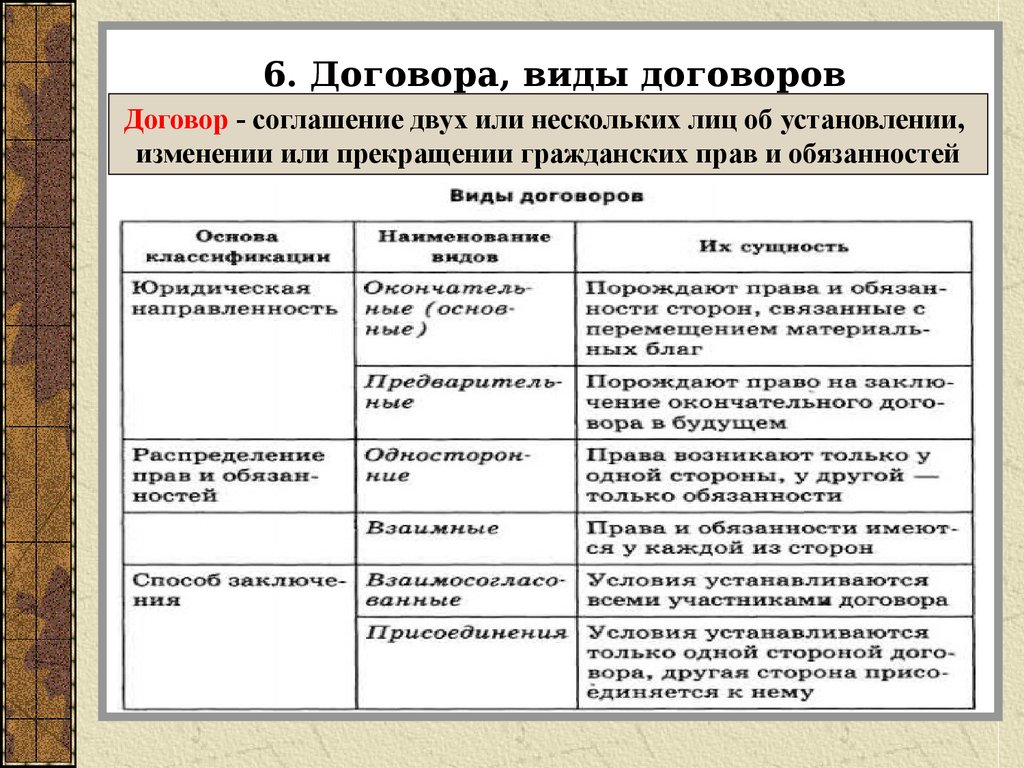

Догово́р, волеизъявление двух или более лиц (субъектов), направленное на установление, изменение или прекращение правовых отношений. Договор – одна из наиболее древних правовых конструкций, являющихся основанием возникновения обязательств.

Договоры известны многим отраслям как частного, так и публичного права.

Так, в международном праве договоры (собственно договоры, соглашения, конвенции, протоколы, обмены письмами или нотами и т. д.) заключаются с иностранными государствами или международными организациями, образуют правовую основу межгосударственных отношений и наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются составной частью правовой системы государства. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Обычно положения официально опубликованных международных договоров, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют непосредственно.

Обычно положения официально опубликованных международных договоров, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют непосредственно.

В российском конституционном праве распространена практика заключения договоров о разграничении полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения. Большинство публично-правовых договоров затрагивают интересы неопределённого круга лиц и выполняют функции источника права (норм).

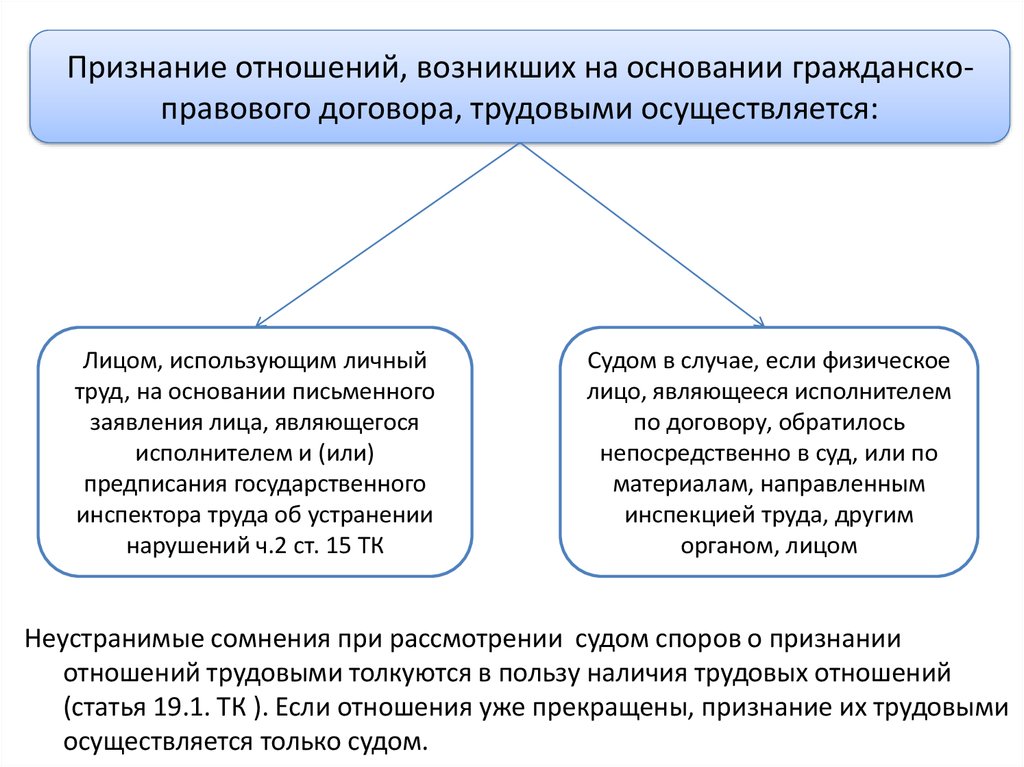

Договоры в сфере частного права призваны регулировать конкретные правоотношения между его сторонами. Так, трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

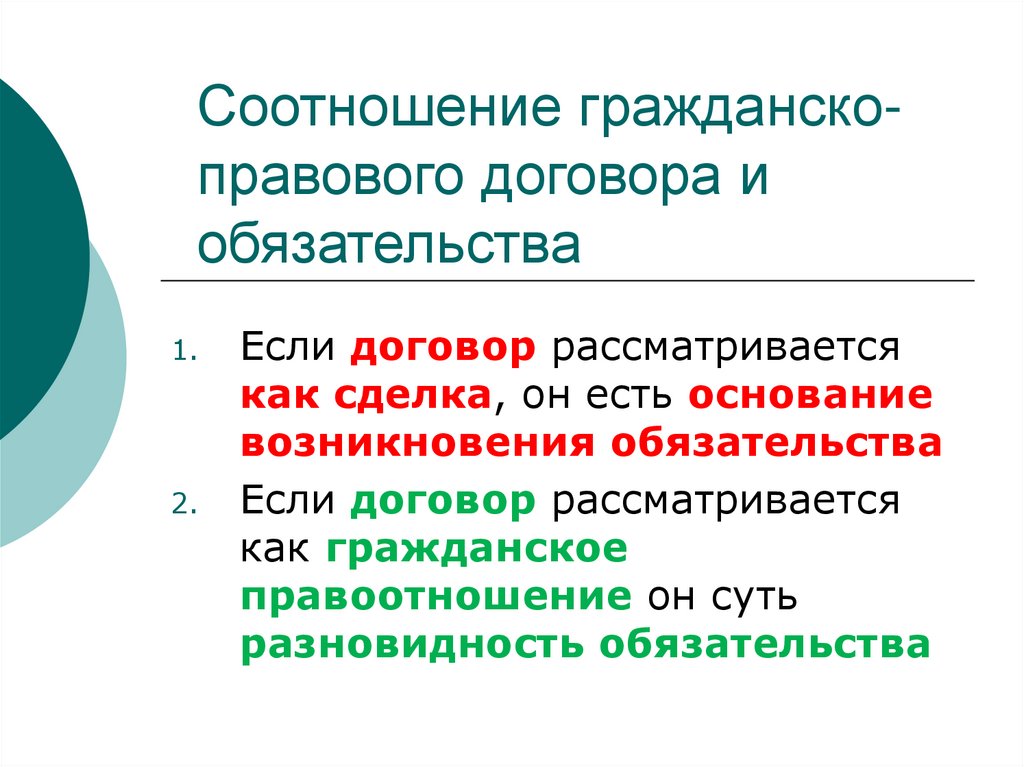

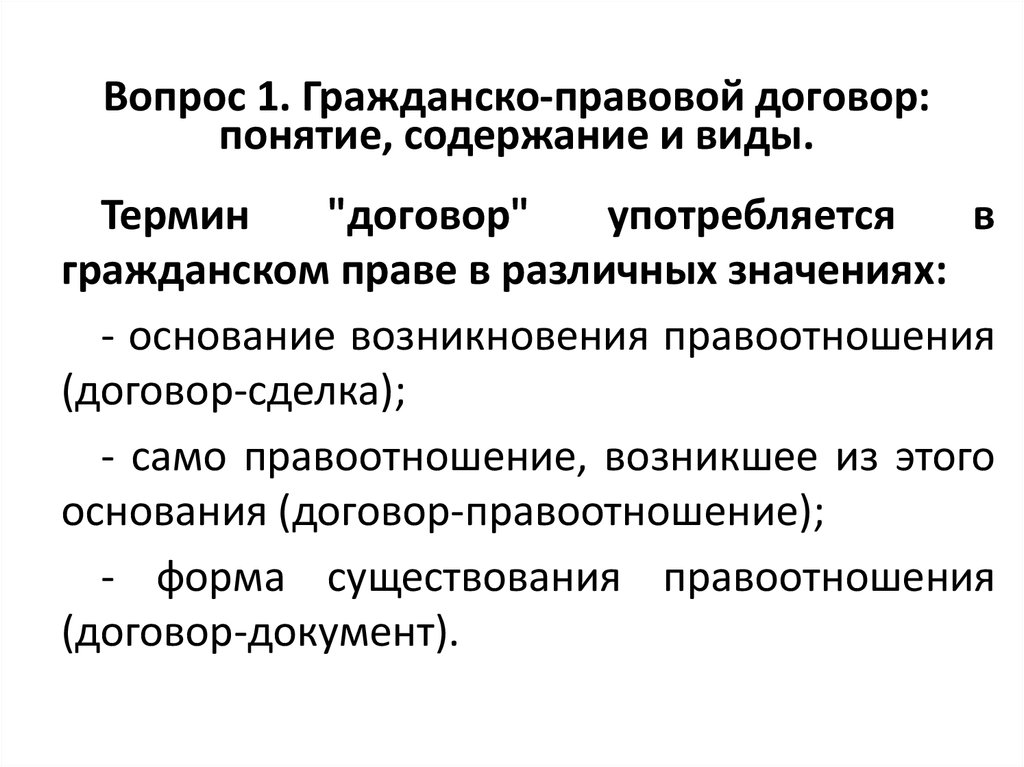

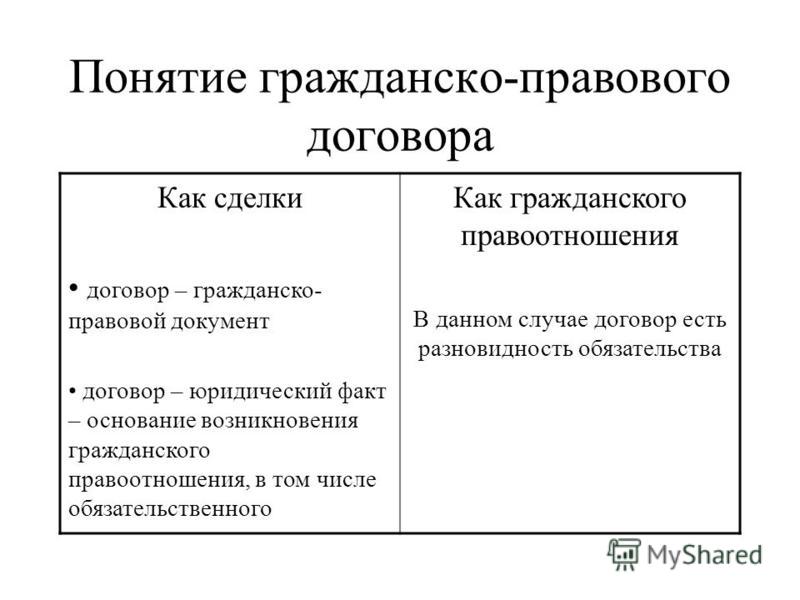

В гражданском праве понятие «договор» применяется в трёх различных значениях:

1) договор как юридический факт, соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Однако в отличие от собственно сделки договор не только устанавливает права и обязанности сторон, но и предполагает совершение сторонами определённых действий;

2) договор как разновидность дву- или многосторонней сделки;

3) договор как документ, фиксирующий права и обязанности сторон.

В большинстве стран договор является основным средством установления гражданско-правовых и хозяйственных связей, источником индивидуальных правовых норм.

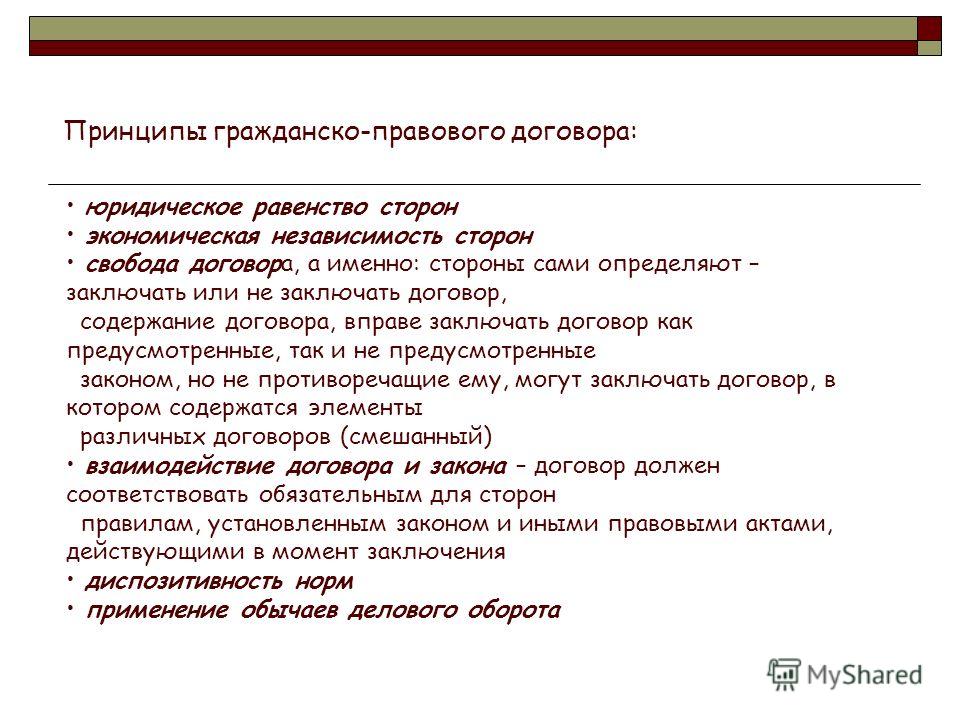

Для стран с рыночной экономикой характерен принцип свободы договора, состоящий в свободе заключения договора, свободе выбора контрагента, свободе выработки условий. Исключения из этого принципа могут устанавливаться только законом (например, публичный договор и договор присоединения). Во всех остальных случаях необходимо явное, свободное, встречное и совпадающее волеизъявление лиц, заключающих договор.

Стороны могут заключить как предусмотренный законом договор, так и договор, в котором содержатся элементы различных договоров (смешанный, комплексный или комбинированный договоры), а также договор, не предусмотренный законом, но не противоречащий ему (непоименованный договор).

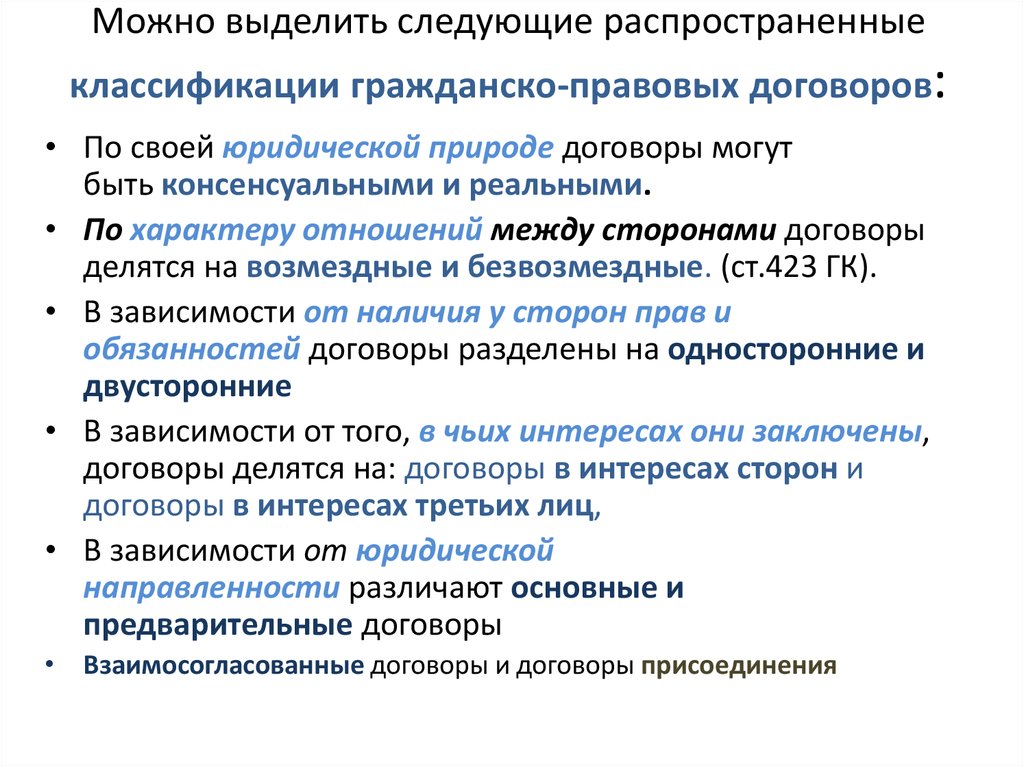

По способу закрепления волеизъявления различают вербальные (устные) и литеральные (письменные) договоры. Допускается также заключение некоторых договоров путём совершения конклюдентных действий.

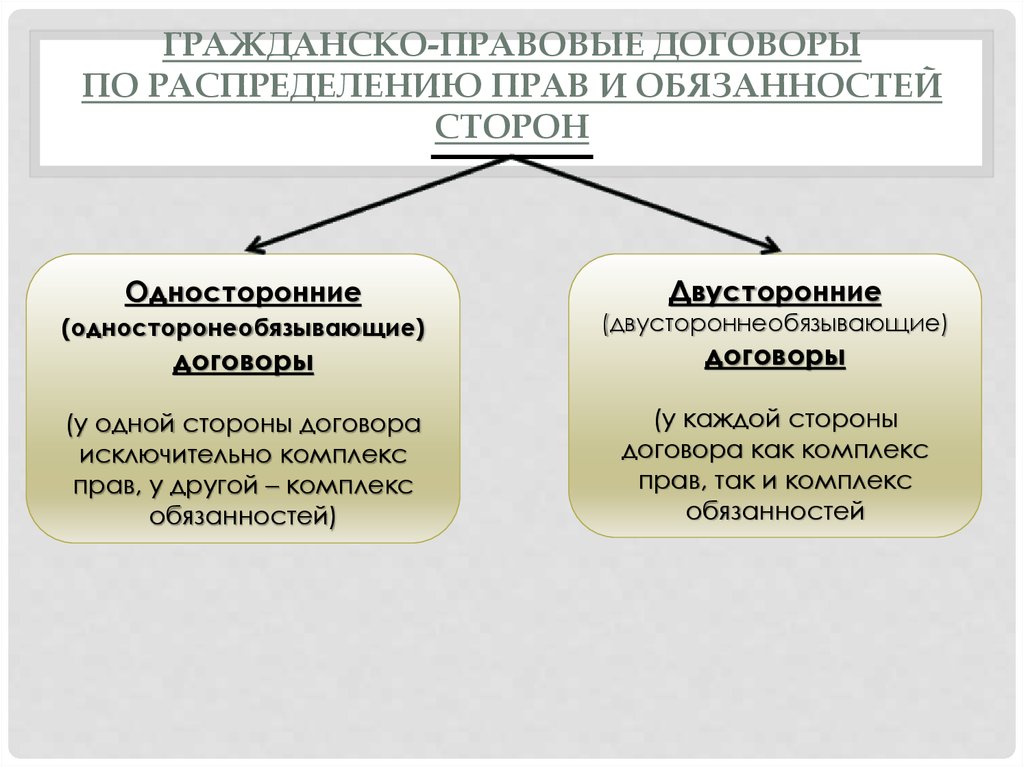

По субъектному составу договоры подразделяются на двусторонние и многосторонние. Особой разновидностью многосторонних договоров является учредительный договор юридического лица. Законом предусмотрен также договор в пользу третьего лица, не являющегося его стороной. Наличие специального субъекта обусловливает предпринимательские и внешнеторговые договоры (контракты).

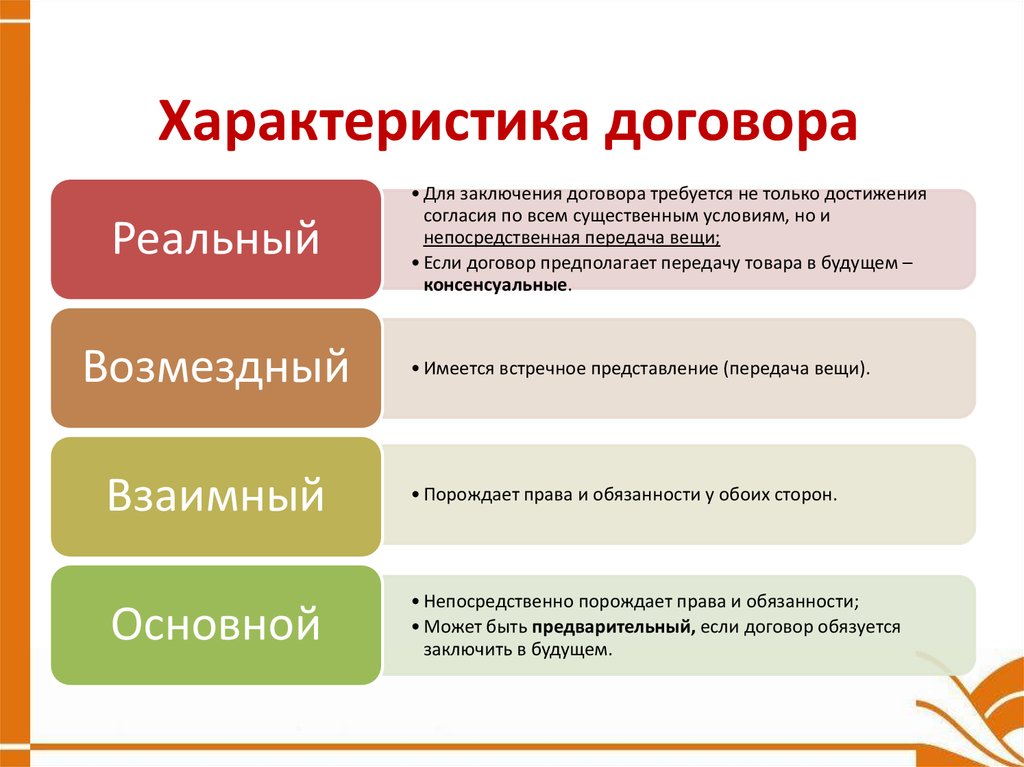

По наличию встречных обязательств выделяют возмездные и безвозмездные договоры.

Существуют консенсуальные договоры (права и обязанности возникают с момента достижения соглашения) и реальные договоры (порождают права и обязанности с момента совершения определённого действия). Допускается также заключение договора с отлагательным или отменительным условием.

Допускается также заключение договора с отлагательным или отменительным условием.

Если из договора явно видна цель, которую преследуют стороны, это – каузальный договор. В противном случае речь идёт об абстрактном договоре.

Договоры, предполагающие особый доверительный характер отношений сторон, называются фидуциарными.

В некоторых странах (например, в Германии) проводят различия между вещными и обязательственными договорами. Для российского права характерно деление на имущественные (оформляющие акт товарообмена) и организационные (направленные на установление связей) договоры. Среди организационных договоров выделяют предварительные, рамочные, абонентские и опционные договоры.

Предусмотренный семейным правом брачный договор представляет собой разновидность гражданско-правового договора; в нём определяются имущественные права и обязанности супругов в браке и после его расторжения.

Новеллой российского законодательства является наследственный договор, заключаемый наследодателем с любым лицом, которое может призываться к наследованию, содержащий условия о круге наследников и порядке перехода прав на имущество.

Гражданско-правовой договор является правовой формой распределения бюджетных средств в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Для этого распорядитель бюджетных средств размещает, как правило, на конкурсной основе государственный или муниципальный контракт.

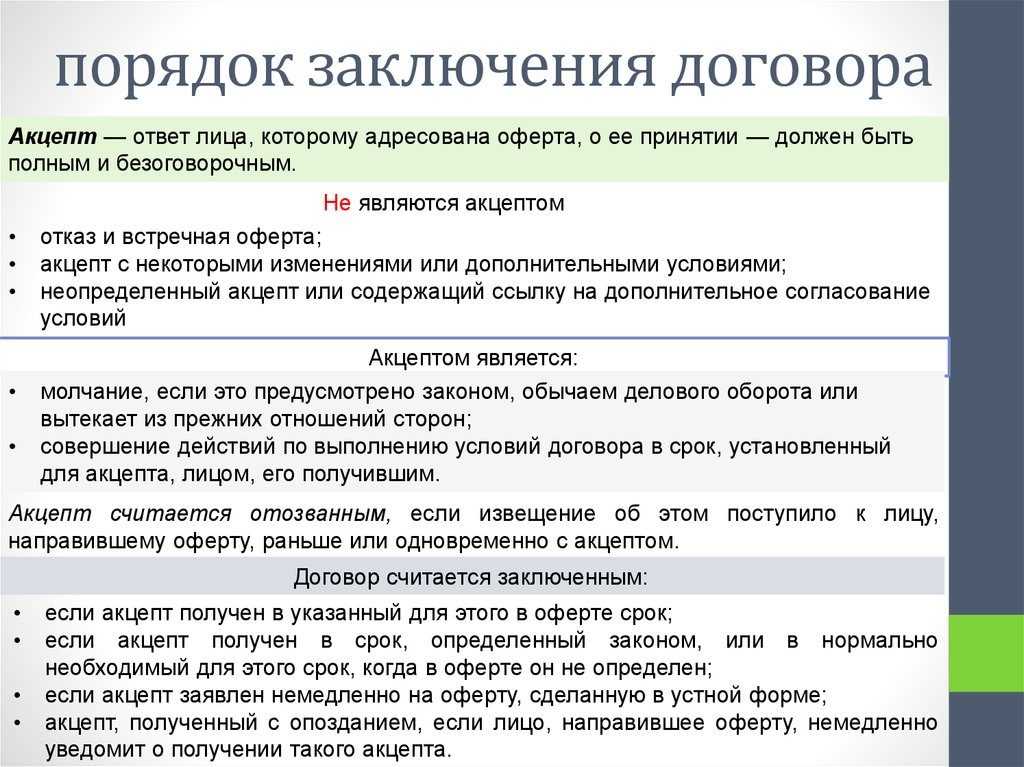

Договор считается заключённым, если между сторонами в требуемой надлежащей форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Договор заключается путём направления оферты (предложения) одной стороной и акцепта (принятия предложения) другой стороной или в результате проведения торгов в форме конкурса или аукциона.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон в случаях, прямо предусмотренных законом, или по решению суда при существенном нарушении договора или существенном изменении обстоятельств.

Дата публикации: 20 мая 2022 г. в 19:17 (GMT+3)

Понятие договора и его место в системе обязательственных правоотношений. -Статьи

Понятие договора и его место в системе обязательственных правоотношений.

Договор является идеальной формой активности участников гражданского оборота. Важно подчеркнуть, что, несмотря на изменение его социально-экономического содержания, в ходе истории общества сама по себе конструкция договора как порождение юридической техники остается в своей основе весьма устойчивой.

Изучением договора занимались известные дореволюционные и современные цивилисты. Но и по сей день в юридической науке не сложилось единого подхода к определению договора. Например, профессор О.С. Иоффе под договором понимал соглашение двух или нескольких лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских правоотношений. Однако он указывал, что иногда под договором понимается само обязательство, возникающее из такого соглашения, а в некоторых случаях этот термин обозначает документ, фиксирующий акт возникновения обязательства по воле всех его участников[1].

Однако он указывал, что иногда под договором понимается само обязательство, возникающее из такого соглашения, а в некоторых случаях этот термин обозначает документ, фиксирующий акт возникновения обязательства по воле всех его участников[1].

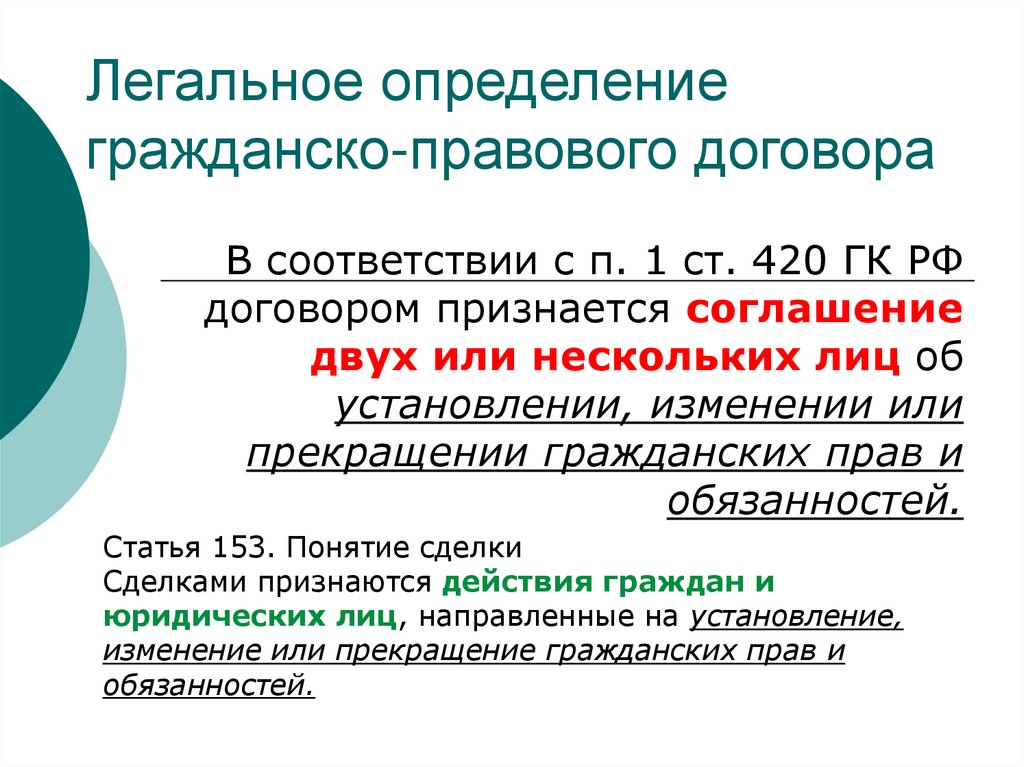

Профессор Егоров Н.Д. отмечает, что под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения. И далее указывает, что по смыслу определения, содержащегося в пункте 1 статьи 420 ГК РФ, договор является юридическим фактом, лежащим в основе обязательственного правоотношения[2].

Можно выделить 3 направления изучения договора. Одно связывало договор с обязательствами, другое разрабатывало концепцию договора в рамках учения о сделках, а третье определяло договор как документ.

- Во-первых, под договором понимается соглашение, достигаемое участниками гражданского оборота о возникновении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В этом смысле договор представляет разновидность сделок, которые являются видом юридических фактов. В соответствии со статьей 153 ГК РФ договоры относятся к той разновидности юридических фактов, которая именуется сделками, а значит, представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В этом смысле договор представляет разновидность сделок, которые являются видом юридических фактов. В соответствии со статьей 153 ГК РФ договоры относятся к той разновидности юридических фактов, которая именуется сделками, а значит, представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

- Во-вторых, гражданско-правовой договор означает то правоотношение, которое возникает между сторонами в связи с заключением ими договора. В данном случае, говоря о договоре, имеют ввиду гражданско-правовые обязательства, вытекающие из достигнутого сторонами соглашения. В таком случае в литературе используется термин «договор-правоотношение».

- В-третьих, договором обозначают документ, которым оформляются взаимоотношения сторон, связанных соответствующим соглашением. Такой документ выступает в качестве доказательства, удостоверяющего факт заключения договора, а также фиксирует содержание договора.

Действующее гражданское законодательство использует термин «договор» во всех трех значениях. И ни в доктрине, ни в правоприменительной практике не возникает особых затруднений при определении значения используемого термина. Вместе с тем нельзя недооценивать необходимость разграничения трех понятий, которые означаются термином «договор». Так, к договору-сделке применяются общие нормы об условиях действительности таких договоров, составе сделки, основаниях и последствиях недействительности таких сделок и т.п. Если же речь идет о договоре-правоотношении, то к нему применяются общие нормы об обязательствах. К отношениям по поводу договора-документа применимы нормы о форме и реквизитах документа.

Понятие договора как обязательственного правоотношения непосредственно вытекает из статьи 307 ГК РФ, в которой дается общее легальное понятие обязательств, включая и обязательство как договорное правоотношение: «Обязательства возникают из договора.

Подобное понимание сложилось исторически во многом благодаря структуре нормативных актов советского периода: в них нормы о договорах не обосабливались в отдельный раздел, а включались в раздел «Обязательственное право». В действующем ГК общие нормы о договорах хотя и обособлены, но продолжают оставаться в структуре раздела 3 «Общая часть обязательственного права». В целом из 47 легальных дефиниций договоров в части второй ГК РФ 36 строятся через указание на обязанности одной или обеих сторон договора. Таким образом, если рассматривать «обязанность» и «обязательство» как синонимы, то отождествление институтов договора и обязательства представляется вполне логичным.

Однако судебная практика пошла по иному пути. В одном из Постановлений ФАС[3] изложена следующая позиция по делу: «При новации долга в заемное обязательство требования о реальности займа не соблюдаются, поскольку непосредственно передачи денежных средств не происходит, долг, подлежащий новации (например, из договора поставки, купли-продажи и т. п.) уже имеется. Довод заявителя жалобы основан на смешении понятий «договор займа» и «заемные правоотношения». Первый является сделкой, а второй – обязательствами, которые могут возникнуть как на основании договора займа, так и на основании иных юридических фактов, предусмотренных законом. Одним из таких фактов является соглашение о новации долга в заемное обязательство, поэтому соблюдения реального характера займа в этом случае не требуется.

п.) уже имеется. Довод заявителя жалобы основан на смешении понятий «договор займа» и «заемные правоотношения». Первый является сделкой, а второй – обязательствами, которые могут возникнуть как на основании договора займа, так и на основании иных юридических фактов, предусмотренных законом. Одним из таких фактов является соглашение о новации долга в заемное обязательство, поэтому соблюдения реального характера займа в этом случае не требуется.

Довод заявителя жалобы об оспаривании договора займа по его безденежности (статья 812 ГК РФ) не может быть принят судом.

Заем в настоящем случае возник как результат новации долга в заемное обязательство. Содержание возражений заемщика о безденежности должно в таком случае сводиться к доказыванию недействительности самого соглашения о новации, сам по себе факт новации как основание возникновения заемного правоотношения не может являться причиной безденежности займа…».

О соотношении понятий договора и обязательства высказывался К. П. Победоносцев: «Главная, хотя и не исключительная цель договора в гражданском праве есть установление обязательства, права на действие лица, и право это, возникая, становится твердым и определенным… Договорное отношение преходящее: достигнута специальная цель, для которой оно возникло, – исполнено обязательство, – и действие его прекратилось…» Но «большая часть гражданских процессов возникают ныне из обязательств по договорам…»[4]. Т.е., с одной стороны автор определенно дифференцирует понятие договоров и обязательств, рассматривая второе в качестве цели первого, а с другой рассматривает договор в качестве уточняющей характеристики уже имеющегося обязательства.

П. Победоносцев: «Главная, хотя и не исключительная цель договора в гражданском праве есть установление обязательства, права на действие лица, и право это, возникая, становится твердым и определенным… Договорное отношение преходящее: достигнута специальная цель, для которой оно возникло, – исполнено обязательство, – и действие его прекратилось…» Но «большая часть гражданских процессов возникают ныне из обязательств по договорам…»[4]. Т.е., с одной стороны автор определенно дифференцирует понятие договоров и обязательств, рассматривая второе в качестве цели первого, а с другой рассматривает договор в качестве уточняющей характеристики уже имеющегося обязательства.

Профессор Иоффе О.С. прямо указывал на то, что обязательства и договоры понятия несинонимичные: «Вместе с тем понятие договора не следует смешивать с понятием обязательства. Обязательства могут возникать не только из договоров, но и из планово-административных актов, односторонних сделок, неправомерных действий и т.

Судебная практика также придерживается позиции о различии понятий договора и обязательства. Довод истца о прекращении обязательств договором об отступном был признан судом несостоятельным, так как этим договором были прекращены лишь обязательства по уплате первого взноса, а не всего договора страхования. Доводы кассационной жалобы о тождественности понятий «договор» и «обязательство», в связи с чем заявитель считает договор страхования прекратившимся в результате заключения соглашения об отступном, являются несостоятельными, поскольку сделаны без учета норм гражданского законодательства… Договор может представлять собой совокупность обязательств, каждое из которых может быть заменено или прекращено по соглашению сторон отдельно от остальных обязательств заключенного договора, в том числе в порядке статьи 490 ГК РФ[6].

Итак, можно сделать вывод, что под гражданско-правовым договором понимается соглашение двух или более сторон, в результате которого устанавливается юридическая связь между его участниками, направленная на выполнение действий, ведущих к достижению целей участников договора, удовлетворению их интересов, а именно на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Автор: ст. юрист Елена Добронравова

[1] Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 26.

[2] Гражданское право. Том 1: Учебник / под ред. А.П. Сергеева и Ю.К Толстого. М., 2002. С. 486.

[3] Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 27.01.2011 № КГ-А40/16915-10 по делу № А40-55181/10-10-412 // СПС «Консультант Плюс»

[4] Победоносцев К.П. Курс гражданского права: в 3-х т. Т.3. М., 2003. С. 3, 5

[5] Иоффе О.С. Указ. соч. С. 26

[6] Постановление Кассационной инстанции Федерального Арбитражного Суда Московского округа по проверке законности и обоснованности решений (определений, постановлений) арбитражных судов, вступивших в законную силу от 13. 07.2004 г. № КГ-А40/5584-04) // СПС «Консультант Плюс».

07.2004 г. № КГ-А40/5584-04) // СПС «Консультант Плюс».

Различия в системе общего и гражданского права с точки зрения бизнеса

Различия для бизнеса в международном праве требуют экспертной помощи.Системы общего и гражданского права влияют на ведение бизнеса в рамках конкретной юрисдикции страны. Такие правовые системы также влияют на то, как осуществляется надзор за международным бизнесом с точки зрения соблюдения законов и налогового законодательства. Цель этой статьи состоит в том, чтобы наметить некоторые различия между двумя правовыми системами. Исходным материалом для этого блога является раздел оценки нормативно-правовой базы веб-сайта Всемирного банка, посвященного государственно-частному партнерству.

Для начала необходимо определить происхождение двух типов правовых систем. Страны, следующие системе общего права, обычно являются бывшими британскими колониями или протекторатами, включая Соединенные Штаты. Страны, придерживающиеся системы гражданского права, обычно являются бывшими французскими, голландскими, немецкими, испанскими или португальскими колониями или протекторатами. Учитывая историю колонизации, сюда входит большая часть Центральной и Южной Америки. В большинстве стран Центральной и Восточной Европы действует гражданско-правовая система. Кроме того, в свете изменений в мировой экономике важно отметить, что большинство стран Восточной Азии (включая Китай и Японию) следуют структуре гражданского права.

Учитывая историю колонизации, сюда входит большая часть Центральной и Южной Америки. В большинстве стран Центральной и Восточной Европы действует гражданско-правовая система. Кроме того, в свете изменений в мировой экономике важно отметить, что большинство стран Восточной Азии (включая Китай и Японию) следуют структуре гражданского права.

В целом, система общего права менее предписывающая, чем система гражданского права. Существует широкая свобода договора при установлении договорных отношений между двумя сторонами. По закону в договоре подразумевается несколько положений, хотя часто подразумеваются гарантии для защиты частных потребителей. Как следствие, ВСЕ условия, регулирующие отношения между сторонами, должны быть четко определены в самом договоре. Такая необходимость часто приводит к тому, что договор длиннее, чем в стране гражданского права.

В целом, когда речь идет об общеправовых договорах, разрешено почти все, что прямо не запрещено законом. Если возникает вопрос законности, он, как правило, решается судами, и такие решения становятся общепризнанными. В системе общего права судебные решения являются обязательными. Решения высшей судебной инстанции могут быть отменены только этим же судом или, в некоторых случаях, но не во всех, посредством законодательства.

В системе общего права судебные решения являются обязательными. Решения высшей судебной инстанции могут быть отменены только этим же судом или, в некоторых случаях, но не во всех, посредством законодательства.

В отличие от общего права, система гражданского права представляет собой кодифицированную систему права, восходящую к римской правовой системе. Система гражданского права, как правило, более предписывающая, чем система общего права. Определенно меньше свободы договора, чем в системе общего права. Многие положения подразумеваются в договоре по закону, и стороны не могут заключать договоры, не соответствующие определенным положениям. Как прямой результат, меньшее значение придается изложению ВСЕХ условий, регулирующих отношения между сторонами договора. Такие несоответствия или двусмысленности, как правило, не определяются в самом договоре, а устраняются или устраняются в силу закона. Это часто приводит к тому, что контракт короче, чем в стране общего права.

В системе гражданского права административные законы, как правило, менее кодифицированы, и только законодательные акты считаются обязательными для всех. Гражданские, уголовные и хозяйственные суды не очень толерантны к закону, установленному судьями. Юридические решения не обязательно являются обязательными для третьих сторон, хотя судьи склонны соблюдать приоритет. В некоторых системах гражданского права, например в Германии, труды ученых-правоведов имеют значительное влияние на суды. Напротив, в системах общего права труды ученых-правоведов не имеют большого значения, когда речь идет о фактическом правовом приоритете.

Гражданские, уголовные и хозяйственные суды не очень толерантны к закону, установленному судьями. Юридические решения не обязательно являются обязательными для третьих сторон, хотя судьи склонны соблюдать приоритет. В некоторых системах гражданского права, например в Германии, труды ученых-правоведов имеют значительное влияние на суды. Напротив, в системах общего права труды ученых-правоведов не имеют большого значения, когда речь идет о фактическом правовом приоритете.

В гражданско-правовой юрисдикции, если в договоре не указано, что стороны согласились на арбитраж, административные суды обеспечивают исполнение договора. В отличие от юрисдикций общего права, арбитраж не является выбором, если он не был предварительно оговорен, но правила весьма неоднозначны. Например, далеко не ясны юридические вопросы о восстановлении «финансового равновесия» контракта. Отсутствие ясности связано с тем, что определение «финансового равновесия» часто меняется от случая к случаю.

Организация-заказчик в соответствии с гражданским законодательством, как и во Франции, может иметь право изменять аспекты договора в одностороннем порядке, если она считает, что изменение отвечает общественным интересам. Заказчик не имеет права изменять финансовые положения контракта или его основной характер, но он может изменить такие аспекты, как спецификация предоставляемой услуги. Тем не менее, при определенных обстоятельствах оператор защищен правом на сохранение «финансового равновесия» контракта. Одностороннее изменение не должно наносить финансовый ущерб другой стороне.

Заказчик не имеет права изменять финансовые положения контракта или его основной характер, но он может изменить такие аспекты, как спецификация предоставляемой услуги. Тем не менее, при определенных обстоятельствах оператор защищен правом на сохранение «финансового равновесия» контракта. Одностороннее изменение не должно наносить финансовый ущерб другой стороне.

Что касается банкротства, то в юрисдикциях общего права, таких как Англия и США, акцент в случае финансовых затруднений бизнеса делается на реорганизацию. Ликвидации в большинстве случаев избегают, чтобы сохранить жизнеспособность компании. В юрисдикциях гражданского права процесс банкротства почти всегда направлен на ликвидацию. В результате банкротство имеет тенденцию предлагать большую гибкость в системе общего права.

Системы общего права также обладают большей гибкостью в предоставлении различных видов залога активов. У них есть концепция трастов, которые позволяют доверительному управляющему владеть обеспечительными интересами для кредиторов в ситуации синдицированного кредита. Такой траст может быть оформлен без необходимости формальной передачи или перерегистрации обеспечительных прав на имена новых кредиторов. Традиционно в гражданском законодательстве такого понятия нет, и обеспечительные интересы, как правило, требуют перерегистрации на имя нового кредитора.

Такой траст может быть оформлен без необходимости формальной передачи или перерегистрации обеспечительных прав на имена новых кредиторов. Традиционно в гражданском законодательстве такого понятия нет, и обеспечительные интересы, как правило, требуют перерегистрации на имя нового кредитора.

Международная налоговая команда LSL CPAs понимает, что это только введение в сложности ведения бизнеса в рамках правовых систем общего и гражданского права. Учитывая стоящие перед вами проблемы, важно иметь опытного финансового специалиста, когда речь идет о международном бизнесе и договорных обязательствах.

Контракт | Определение, история и факты

Договор займа папируса

Просмотреть все медиа

- Ключевые люди:

- Бенгт Хольмстрем Оливер Харт

- Похожие темы:

- агентство рассмотрение производительность связь договор присоединения

Просмотреть весь связанный контент →

контракт , в простейшем определении, обещание, подлежащее исполнению по закону.

Историческое развитие

Договорное право является продуктом деловой цивилизации. В некоммерческих обществах его в сколь-нибудь значительной степени не найдешь. В большинстве примитивных обществ есть и другие способы обеспечения соблюдения обязательств индивидов; например, через узы родства или авторитетом религии. В экономике, основанной на бартере, большинство транзакций самодостаточны, потому что транзакция завершается с обеих сторон в один и тот же момент. Проблемы могут возникнуть, если позже обнаружится, что обмениваемые товары имеют дефекты, но эти проблемы будут решаться в рамках права собственности (с его штрафами за присвоение или порчу чужого имущества), а не в рамках договорного права.

Даже когда сделки не принимают форму бартера, некоммерческие общества продолжают работать с понятиями собственности, а не обещания. В ранних формах кредитных сделок долг обеспечивался родственными связями, например, когда племя или община давали заложников до тех пор, пока долг не был выплачен. Другие формы безопасности принимали форму залога земли или залога человека в «долговое рабство». Некоторые кредитные договоренности были по существу самодостаточными: домашний скот, например, мог быть доверен опекунам, которые получали за свои услуги фиксированный процент от приплода. В других случаях — при строительстве хижины, расчистке поля или постройке лодки — выполнение обещания заплатить было более трудным, но все же основывалось на понятиях собственности. Иными словами, требование об уплате основывалось не на наличии сделки или обещания, а на несправедливом задержании чужих денег или имущества. Когда рабочие стремились получить свою заработную плату, существовала тенденция отстаивать свое право на продукт своего труда.

Истинный закон контрактов, то есть законных обещаний, предполагает развитие рыночной экономики. Там, где стоимость обязательства не меняется со временем, идеи собственности и ущерба являются адекватными, и не будет принудительного исполнения соглашения, если ни одна из сторон не выполнила обязательство, поскольку с точки зрения собственности не было совершено никаких нарушений. В рыночной экономике, с другой стороны, человек может искать обязательства сегодня, чтобы защититься от изменения стоимости завтра; лицо, получившее такое обязательство, чувствует себя ущемленным невыполнением его в той мере, в какой рыночная стоимость отличается от согласованной цены.

Римское договорное право, как оно содержится в сводах законов византийского императора Юстиниана VI века н. э., отражало длительную экономическую, социальную и правовую эволюцию. Он признал различные типы контрактов и соглашений, некоторые из которых подлежат исполнению, а другие нет. Значительная часть истории права связана с классификациями и различиями римского права. Лишь на заключительном этапе своего развития римское право в общих чертах закрепило неформальные исполнительные контракты, т. е. соглашения, которые должны были выполняться после их заключения. Этот этап развития был утрачен с распадом Западной империи. По мере того, как Западная Европа превращалась из урбанизированного коммерческого общества в местное аграрное общество, римские суды и администраторы были заменены относительно слабыми и несовершенными институтами.

Лишь на заключительном этапе своего развития римское право в общих чертах закрепило неформальные исполнительные контракты, т. е. соглашения, которые должны были выполняться после их заключения. Этот этап развития был утрачен с распадом Западной империи. По мере того, как Западная Европа превращалась из урбанизированного коммерческого общества в местное аграрное общество, римские суды и администраторы были заменены относительно слабыми и несовершенными институтами.

Возрождение и развитие договорного права были частью экономического, политического и интеллектуального возрождения Западной Европы. Это повсюду сопровождалось коммерческим оживлением и подъемом национального авторитета. Как в Англии, так и на континенте общепринятые договоренности оказались неподходящими для формирующихся коммерческих и промышленных обществ. Неформальное соглашение, столь необходимое для торговли и коммерции в условиях рыночной экономики, не имело юридической силы. Хозяйственная жизнь Англии и континента протекала, даже после того как начала развиваться торговая экономика, в правовых рамках формального договора и наполовину выполненной сделки (т. е. сделки, уже полностью осуществленной с одной стороны). Ни в континентальной Европе, ни в Англии задача разработки договорного права не была легкой. В конечном счете, обеим правовым системам удалось создать то, что было необходимо: совокупность договорных доктрин, с помощью которых обычные деловые соглашения, предполагающие будущий обмен ценностями, могли быть исполнены в принудительном порядке.

е. сделки, уже полностью осуществленной с одной стороны). Ни в континентальной Европе, ни в Англии задача разработки договорного права не была легкой. В конечном счете, обеим правовым системам удалось создать то, что было необходимо: совокупность договорных доктрин, с помощью которых обычные деловые соглашения, предполагающие будущий обмен ценностями, могли быть исполнены в принудительном порядке.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подписаться сейчас

Новое договорное право стало распространяться по всей Европе благодаря практике купцов; сначала они были вне правового порядка и не могли быть поддержаны в судах. Торговцы разработали неформальные и гибкие методы, подходящие для активной коммерческой жизни. К 13 веку на международных торговых ярмарках учреждались купеческие суды. Торговые суды обеспечивали быстрые процедуры и быстрое правосудие, и ими управляли люди, которые сами были торговцами и, таким образом, полностью знали о торговых проблемах и обычаях.

В этом смысле договор представляет разновидность сделок, которые являются видом юридических фактов. В соответствии со статьей 153 ГК РФ договоры относятся к той разновидности юридических фактов, которая именуется сделками, а значит, представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В этом смысле договор представляет разновидность сделок, которые являются видом юридических фактов. В соответствии со статьей 153 ГК РФ договоры относятся к той разновидности юридических фактов, которая именуется сделками, а значит, представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Об авторе