Имиссия: Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия

Культура народов Причерноморья, 2008, № 134

Билык А.М., Билык Я.М.Философия и интеллект

Гаврилов Н.И.

Интеллигентность как атрибут гражданского начала человека

Горюнов В.П.

Социальная сущность общества переходного периода

Кальной И.И.

Ещё раз о понятии „интеллигенция”

Кизима В.В.

Парсическая роль интеллигенции в истории

Конев В.А.

Размышления о роли интеллигенции в советском и постсоветском обществе

Куцепал С.В.

Интеллектуалы в дискурсе власти постсовременности

Лазарев Ф.В.

Уроки истории русского самосознания

Лойко О.Т.

Вклад интеллигенции в исследование социальной памяти

Лось В.А.

Концепция В.И. Вернадского как стратегия преодоления глобальной социоприродной неустойчивости

Лукаш В.Я., Малафеев Л.Ф.

Интеллигенция в условиях глобализации

Михайлов В.В.

Проблема социальной ограниченности интеллигенции

Оконская Н. Б.

Б.

Что такое интеллигенция и какова ее роль в переходные периоды жизни человечества?

Уваров М.С.

«Мерцающая» интеллигенция

Чемшит А.А.

Интеллигенция как уникальное русское явление

Архангельская А.С.

Трансдисциплинарность как метод для исследования феномена подлинной интеллигентности

Баранец С.Н.

ИМиссия Современного интеллектуала

Дулин П.Г.

Консолидирующая функция идеалов и ценностей социализма в развитии украинского общества

Ермакова А.В.

От интеллектуалов – к интеллигенции – и обратно?

Кемалова Л.И.

Роль интеллигенции в обществе переходного периода

Коротченко Ю.М.

Интеллигенция как субъект коммуникации (на материале оценочных суждений)

Кумкин И.А.

Возможные формы согласия интеллигенции в Крыму

Масаев М.В.

Интеллигенция как хранительница символического капитала и носительница символической власти

Миронов А. В.

В.

Социальное одиночество русской интеллигенции

Мурейко Л.В.

Интеллигенция в условиях антропологического кризиса массового общества

Пазынич С.Н., Пономарёв А.С., Шпатенко С.А.

Интеллигенция как фактор гражданского согласия в условиях транзитивности

Панченко О.В.

Метаморфозы интеллигенции и её задачи по преодолению антропогенного кризиса современной эпохи

Плаксина О.И.

Роль интеллигенции в разрешении антропологического кризиса современности и обеспечении устойчивого развития общества

Прошин Д.В.

«Интеллигенты» и «профессионалы»: переживает ли кризис современная интеллигенция?

Савостьянова М.В.

Современный учёный: «Фауст», функционер, интеллигент?

Телиженко Л.В.

Роль интеллигенции в разрешении антропологического кризиса: постнеклассический взгляд

Цветков А.П.

Российская интеллигенция: блеск и нищета духа

Цымбал Т. В.

В.

Интеллигенция в контексте проблемы бытийного укоренения человека

Чёрный Е.В.

Интеллигенция сегодня: возможности системного психологического моделирования миссии

Шаповал В.Н.

Антропологический кризис и интеллигенция

Шевченко О.К.

Роль интеллигенции в становлении авторитета власти

Айтов С.Ш.

Історична антропологія та філософія історії і дослідження феномену інтелігенції

Захарина А.С.

Докапываясь до истины, не погубить бы корней

Карпова С.Г.

Роль интеллектуала в прогрессивном развитии современного общества (в контексте фукольдианской философии)

Кочнова О.А.

Благотворительность элит

Кравець А.М.

Порівняльний аналіз соціології В. Соловйова, С. Булгакова та П. Флоренського, як спроби вирішення інтелігенцією Срібного віку сучасної антропологічної кризи

Мазилова Г.Б.

Тенденции трансформации социальной идентичности интеллигенции в меняющихся общественных условиях

Марунчак И. А.

А.

Интеллигенция и героический идеал

Микитинец А.Ю.

К вопросу типологии антропологических дискурсов европейской философии

Микитинец О.И.

Концепция культуры как «текста в тексте» Ю.М. Лотмана

Микольченко В.С.

Формування громадянської культури студентської молоді

Павлова Т.И.

Интеллектуальная и бизнес-элита и проблема развития социальной конструктивности

Пантелеева Г.Г.

Интеллигентность как характеристика микрокосмоса человека

Пшечишевска М.М.

Феномен русской интеллигенции

Трофимов А.А.

Интеллигенция как предлог

Бачинин В.А., Бачинина Н.В.

Интеллектуал-христианин и вера как аксиологическая детерминанта его социального мышления

Берестовская Д.С.

Интеллигенция: к определению понятия

Когай Е.А.

Интеллигенция в социокультурном самоопределении региона

Колесов М.С.

Русская революция и судьба интеллигенции

Некрасова Е. Н.

Н.

С.Л. Франк о русской интеллигенции и русской культуре

Орлова Н.Х.

Как возможна духовная интеллигенция?

Салтык Г.А.

Интеллигенция и народ в представлении неонародников начала ХХ века

Филимонов С.Б.

Протоирей Сергий Булгаков в Крыму: жизнь, труды, изгнание

Баженова Н.М., Пономарёва Н.В.

Вызовы военного времени и библиотечная интеллигенция: на материале библиотеки Российской академии наук

Бондаренко О.В.

Українська інтелігенція як феномен вітчизняної історії: погляд сучасника

Быстрова С.

Русское православие в контексте глобализации

Вершина В.А.

С. Франк о характере русской интеллигенции

Галазюк О.Д.

Философские аспекты соотношения интерпретаций понятий «калокагатия» и «интеллигенция»

Драч О.О.

Реалізація вищої жіночої освіти як досвід взаємодії суспільства і влади Російської Імперії в умовах соціальної модернізації 1860-1870 рр.

Климов А.Г.

Интеллектуализм Запада и культура шестидесятников: сравнительный анализ статуса интеллигенции

Интеллигенция: социальный феномен, традиция, символ

Курьянова И.А.

К проблеме жизнетворчества в нестабильной культуре

Лыкова В.В.

Проблемы конструирования исторической памяти в современной России

Макогонова В.В.

Интеллигентность как эстетическая категория

Михайлюк А.В.

Интеллигенция и «народ»: проблема взаимопонимания (ХIX – начало ХХ в.)

Мормуль О.Г.

Интеллигенция как социокультурный феномен

Муза Д.Е., Алиева О.Г.

«Творческое меньшинство» восточнохристианской цивилизации: к вопросу о культурно-идентифицирующих ориентациях

Мусиездов А.

Восприятие интеллигенции в Украине в 1990-е годы

Мухин И.Н.

Интеллектуальная вера как практический опыт

Никонова С.И.

Интеллигенция и власть в контексте духовной жизни советского общества.

Садовников О.К.

Интеллигенция мифотворящая

Сафонова А.С.

Динамика сакральных образов в общественной жизни

Серёгина Т.Н.

Духовный феномен российской эмиграции начала ХХ века

Суходуб Т.Д.

«Вехи» интеллигентского самосознания: прельщения, тупики, прозрения (опыт самокритики)

Трофимова В.С.

Роль интеллигенции в Европе переходного ХVII века

Циганенко Л.Ф.

Бессарабське дворянство і розвиток кредитно-банківської інфраструктури регіону (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Шатохин И.Т.

Интеллигенция и чиновничество в российской провинции на рубеже XIX –XX веков: противостояние и (или) сотрудничество

Билык К.А.

Миф и интеллигенция

Бобовникова И.А.

Русские музыканты в Крыму (до Октября 1917 года)

Жердева А.М.

Николай Львович Эрнст – этнограф-фольклорист

Лисак І.М.

Східнослов’янська «інтелігенція» versus німецький інтелектуал: герменевтика Іншого

Ниёле В. , Васильев А.

, Васильев А.

О прикладной этике как средстве достижения гражданского согласия

Оксень Л.

Возрождение религиозного опыта интеллигенции как фактор преодоления антропологического кризиса современной эпохи в творчестве И. Ильина

Пицекно С.В.

Українська станова та духовна еліта Новоросії (кін. XVIII-XIX ст.)

Студенников А.В.

О безличии и значимости современной гуманитарной интеллигенции глазами очевидца и наблюдателя

Габриелян О.А.

Интеллигенция: в поисках идентичности

Сморгунов Л.В.

Интеллектуал в политике: проблема или благо

Евтушенко Р.А., Пронякин В.И.

Становление национальной элиты и задачи высшей школы в современной Украине

Кондратюк Г.Н.

Роль национальной интеллигенции в этнополитических процессах в Крымской АССР в 1920-1930-х годах

Лопушанский И.Н.

К вопросу о радикализации интнллигеннции в условиях социальных кризисов

Орехов А. М.

М.

Интеллигенция как субъект и объект манипуляции

Шевченко А.А.

Рациональные основания гражданского согласия

Шильман М.

Интеллектуал как дисфункция власти

Герасимов А.В.

Феномен толпы и роль влияние элит на массовое сознание избирателя

Збрицкая Л.Г.

Интеллектуалы и террор: новые национализмы в поисках точки отпора глобальной экспансии

Иванова Т.П.

Роль интеллигенции в стабилизации современного общества

Писаренко Ж.А.

Інтелігенція і її вплив на культуру державно-управлінської діяльності

Степаненко М.В.

Евроинтеграция как вызов украинскому политикуму

Трубнякова Е.С.

Оптимизация гендерной политики Украины как фактор гражданского согласия

Всі права застережені. У разі використання статей з цієї колекції посилання на журнал обов’язкове.

У разі використання статей з цієї колекції посилання на журнал обов’язкове.

Сексология. Психогигиена половой жизни. | Психологический центр Мартыновых Эго

Categories:

Психогигиена

1. Необходимо создавать благоприятную атмосферу для интимной близости:

а) супруги в спальне должны быть одни;

б) гигиенические мероприятия перед близостью обязательны для обоих супругов;

в) важен учёт индивидуальных факторов, стимулирующих взаимное чувство: запах любимых духов, фасон ночной рубашки, музыка, полумрак и т. д.;

г) следует помнить, что интимная близость начинается не в постели.

2. Не следует вести деловых и неприятных разговоров перед близостью. Не так легко бывает переключиться с обиды (даже вполне справедливых упрёков) на волну интимности.

3. Ритм половых встреч должен отвечать взаимному желанию обоих супругов.

4. Не нужно заранее планировать ритм половой жизни. Иногда супруги не отказываются от заведённого распорядка половых встреч, невзирая на состояние здоровья или психологическую обстановку в семье. Половые встречи как исполнение “супружеского долга” не сближают супругов, часто ведут к сексуальным неудачам. Вместе с тем поведение супругов в течение дня, говорящее об их предрасположенности к интимному контакту, действует эротически тонизирующе и вполне оправдано.

Иногда супруги не отказываются от заведённого распорядка половых встреч, невзирая на состояние здоровья или психологическую обстановку в семье. Половые встречи как исполнение “супружеского долга” не сближают супругов, часто ведут к сексуальным неудачам. Вместе с тем поведение супругов в течение дня, говорящее об их предрасположенности к интимному контакту, действует эротически тонизирующе и вполне оправдано.

5. Интимная близость должна давать максимальное чувство удовлетворения обоим супругам. Половой акт — акт парный, и оба супруга в равной степени должны рассчитывать на удовлетворение от этого сближения, что бы им для этого ни пришлось предпринять.

6. Соглашаясь на близость, женщина обязана помочь супругу, настраивая себя на его ласки.

7. Следует расширять диапазон приемлемости до его совпадения у обоих супругов. Желательно помнить лозунг Якобзона, который он рекомендовал повесить в спальне: “Любящим супругам дозволено всё”. Однако, если второй супруг не подготовлен к таким активным действиям, то, грубо нарушая его диапазон приемлемости, можно получить результат, прямо противоположный ожидаемому.

8. Супруги должны выбирать свой язык интимности, помогающий им достичь гармонии чувств и действий на всех этапах близости.

9. Эрогенные зоны женщины отвечают на ласку лишь при её психическом настрое на интимную волну. В начале семейной жизни супруги ведут поиск и отбор наиболее эффективно реагирующих зон жены. Словесная или любая другая коррекция действий мужа со стороны жены в этом увлекательном занятии обязательна. Нужно помнить, что эрогенные зоны могут с возрастом изменяться, что должно служить поводом для нового поиска.

10. Длительность стимуляции эрогенных зон регулируется уровнем полового возбуждения женщины. Сексуальная разрядка у неё может произойти и до полового акта. Имиссия полового члена производится на высоте полового возбуждения, и лучше, если это сделает сама женщина.

11. Технические приёмы интимной близости должны быть направлены на дальнейший рост полового чувства женщины. Этому подчинён и ритм фрикционных движений, и длительность самого акта, и глубина введения полового члена, и поза полового акта, смена которой производится по желанию партнёров.

12. Отсутствие сексуальной разрядки у женщины не освобождает мужчину от стимуляции её эрогенных зон после завершения полового акта. Исключение может быть только в одном случае: если сама женщина откажется от этих ласк.

13. Повторный половой акт должен быть желанным для обоих супругов. Нужно помнить, что не все мужчины способны на повторные сексуальные действия. Акт считается завершенным для мужчины, если он заканчивается эякуляцией.

14. Следует применять тот способ предупреждения беременности, который вызывает наибольшее доверие, здесь желателен совет врача.

15. Половая близость должна получать оценку супругов, и всегда только положительную.

Источник: материалы с сайта http://www.sexopedia.ru/

Позначки:Сексология и сексуальность, Психогигиена

Иммиссии и эмиссии: в чем их отличия?

Говоря о качестве воздуха и загрязнении воздуха, обычно ссылаются на иммиссию и эмиссию , две концепции, которые иногда приводят к ошибке. Их упоминание в нормативном поле встречается достаточно часто, но они не означают одно и то же и даже не обязаны сохранять прямое отношение.

Их упоминание в нормативном поле встречается достаточно часто, но они не означают одно и то же и даже не обязаны сохранять прямое отношение.

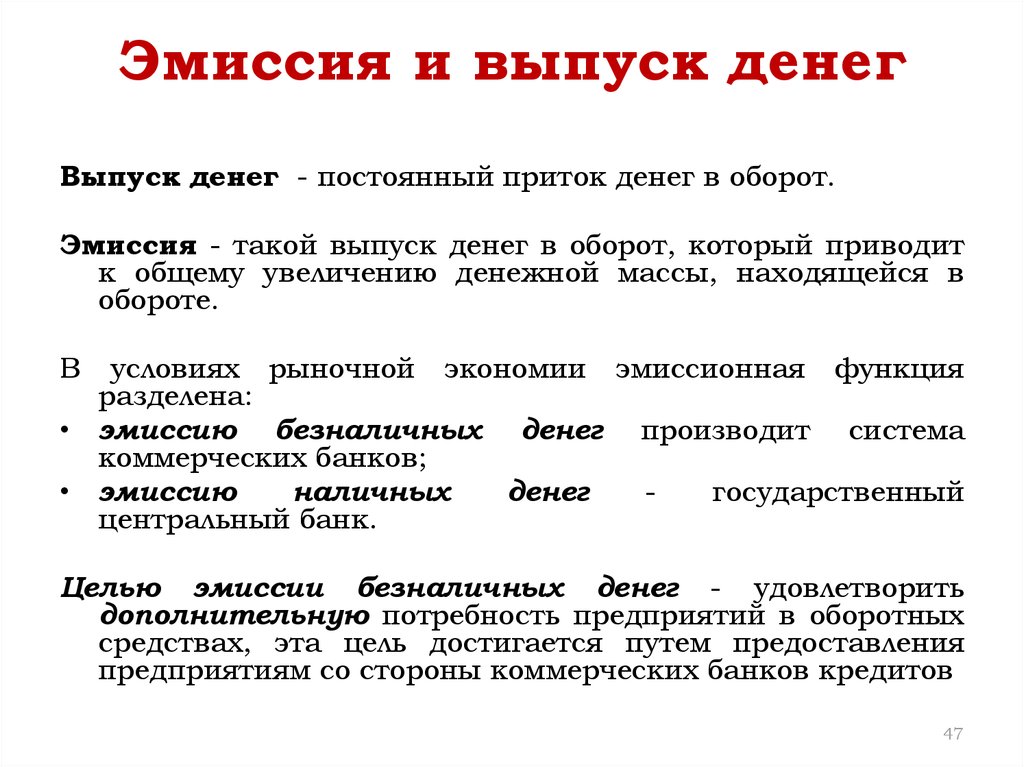

Что означает эмиссия?

Термин «выбросы» используется в различных нормативных актах, и выбросы могут быть:

- Непрерывный или прерывистый (нерегулярный).

- Прямое или косвенное.

- От точечных или рассеянных источников.

- В виде газа, жидкости, твердого вещества или энергии.

- Способен взаимозаменяемо воздействовать на атмосферу, воду или почву.

К этим характеристикам удобно добавить, что их происхождение может быть естественным (непреднамеренные лесные пожары, извержения вулканов и т.п.) или антропогенным (транспортные средства, предприятия и т.п.).

Кроме того, термин «выброс» относится к различным средам или экосистемам, но в настоящей статье принимается во внимание только его состояние по отношению к атмосфере.

Что такое иммиссия?

Иммиссии относится к:

- Количество загрязняющего вещества, присутствующего в данный момент времени в различных единицах.

- Значение, предел которого установлен научными знаниями.

- Кепка, предназначенная для защиты здоровья человека и сохранения окружающей среды.

Атмосфера играет ключевую роль в иммиссии, поскольку загрязняющее вещество при его выбросе претерпевает в воздухе ряд физических и химических превращений (например, перенос и рассеивание), в результате чего выбросы и иммиссии не иметь прямое отношение.

Различия между излучением и иммиссией

Определения и характеристики, сделанные для обоих понятий, ясно показывают, в чем заключаются их основные различия. Однако в следующей таблице отражены основные отличительные аспекты:

Таким образом, выбросы связаны с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу из любого источника, в то время как иммиссия, с другой стороны, представляет собой то, что известно как «качество воздуха». Иммиссией называется концентрация загрязняющих веществ на уровне земли, которая может воздействовать на людей, животных, растительность или материалы.

Как контролируются выбросы?

Различные международные организации разработали справочные руководства и правила, определяющие предельные значения выбросов, разрешенные для различных типов источников. Системы непрерывного мониторинга выбросов (CEMS) используются для контроля выбросов на промышленных предприятиях (цементные заводы, электростанции, химические заводы, нефтеперерабатывающие заводы, бумажные заводы и т. д.). Убежища оснащены измерительными приборами для контроля таких параметров, как:

- Двуокись серы (SO2).

- Оксиды азота (NO2/NO/NOX).

- Взвешенные частицы (PM10 и PM2,5).

- Кислород (O2).

- Влажность (h3O).

- Объемный расход (Нм3/ч).

Компания ENVIRA IoT имеет большой опыт в проектировании, поставке и установке систем непрерывного мониторинга выбросов. Их CEMS оптимизированы для обеспечения высокой надежности при минимальном техническом обслуживании.

Выбросы загрязнителей воздуха с помощью сетей мониторинга

Контроль и мониторинг качества воздуха должны осуществляться с помощью сетей контроля качества воздуха, в которых ENVIRA IoT имеет долгую карьеру. Сети качества воздуха позволяют:

Сети качества воздуха позволяют:

- Зная эволюцию загрязнения воздуха в долгосрочном временном пространстве.

- Прогноз эпизодов загрязнения воздуха.

- Предоставление информации общественности.

Сеть контроля качества воздуха состоит из станций, оборудованных системами отбора проб и автоматическими анализаторами для измерения параметров загрязнения, характеристики которых могут различаться в зависимости от района. Наиболее часто отслеживаемые параметры:

- Двуокись серы (SO2).

- Оксиды азота (NO2/NO/NOX).

- Взвешенные частицы. (PM10 и PM2,5).

- Окись углерода (СО).

- Тропосферный озон (O3).

Также можно контролировать другие загрязнители, такие как летучие соединения, сероводород (h3S), фтористый водород (HF), металлы (кадмий, свинец…), черный углерод и т. д.

Уровни выбросов атмосферных загрязнителей регулируется действующими нормативными актами, устанавливающими:

- Цели качества воздуха.

- Предельные значения.

- Допуск.

- Целевые значения.

- Информационные пороги.

- Пороги предупреждений.

В дополнение к сети контроля качества воздуха, умные города делают ставку на установку сенсорных сетей, таких как те, которые предоставляет ENVIRA IoT, поскольку они дополняют данные станций, и администрация может иметь более глобальное видение состояния качество воздуха в городе.

Приложение A: Основные понятия акустики и шума

Страница 146 Делиться Цитировать

Рекомендуемое цитирование: «Приложение A: Основные понятия акустики и шума». Национальная инженерная академия. 2010. Технологии для более тихой Америки . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/12928.

×

Сохранить

Отменить

Акустика и контроль шума, а также взвешивание частот в целом, включая взвешивающие кривые, описаны в онлайн-энциклопедии Wikipedia ( http://en. wikipedia.org/wiki/Frequency_weighting ). Октавные и третьоктавные полосы частот ( http://www.diracdelta.co.uk/science/source/o/c/octave/source.html ) также используются для более полного описания частотного спектра шум (см. примеры в этом отчете).

wikipedia.org/wiki/Frequency_weighting ). Октавные и третьоктавные полосы частот ( http://www.diracdelta.co.uk/science/source/o/c/octave/source.html ) также используются для более полного описания частотного спектра шум (см. примеры в этом отчете).

децибел , к несчастью для общественного понимания, используется различными способами в борьбе с шумом и в других областях техники. То, что в нем используется логарифм, вызывает у людей, не склонных к математике, дискомфорт. Децибел первоначально использовался в телефонной системе Bell для описания затухания на милю «стандартного кабеля». Он также обычно используется для описания коэффициента усиления усилителя и мощности, подаваемой на электрическую нагрузку. Интернет-энциклопедия Википедия — хороший источник информации для базового понимания концепции ( http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel ).

Слово «децибел» прочно укоренилось в языке шумов, например, «сколько это децибел шума?» Часто публикуются шумовые «термометры», показывающие уровень шума в децибелах для различных источников. Примеры приведены в главе 1. Эти уровни почти всегда являются мерами шума иммиссии .

Примеры приведены в главе 1. Эти уровни почти всегда являются мерами шума иммиссии .

По сути, децибел является единицей уровня и определяется как 10 logQ / Q ref , где Q — количество, относящееся к энергии, а Q ref — эталонное количество. Тот факт, что и Q , и Q ref могут быть разными величинами (квадрат давления, мощность, интенсивность и т. д.), делает общее использование децибел еще более запутанным для публики. Среднеквадратичное давление — это величина, наиболее часто используемая для описания шума, и соответствующая эталонная величина составляет (20 микропаскалей)9.0171 2 или в Ньютонах на квадратный метр (2 · 10 –5 Н/м 2 ) 2 . Учитывая диапазон среднеквадратичного давления, обычно встречающийся при работе с шумом, уровень звукового давления обычно колеблется от 0 до 140 дБ. Соответствующее давление составляет лишь малую часть атмосферного давления. Хотя описанное выше частотное взвешивание по шкале А относится к сигналу, а не к единице измерения (дБ), взвешенный по шкале А уровень звукового давления часто выражается в дБ(А) или дБА.

Хотя описанное выше частотное взвешивание по шкале А относится к сигналу, а не к единице измерения (дБ), взвешенный по шкале А уровень звукового давления часто выражается в дБ(А) или дБА.

Даже при одном определении Q как среднего квадратичного давления разное время усреднения приводит к разным значениям в децибелах, что вызывает дополнительные сложности. Например, при оценке опасного шума на рабочем месте обычно используется среднее значение за 8 часов. Для шума окружающей среды на открытом воздухе средний дневной и ночной уровень звука рассчитывается с использованием взвешивания А-частоты и усреднения среднего квадратичного давления за 24 часа с увеличением усиления измерительной системы на 10 дБ в ночное время. 1 Эта величина представляет собой средний уровень звука днем и ночью, L dn (DNL). Еще больше усложняет ситуацию то, что общеевропейской практикой является использование в измерительной системе усиления на 5 дБ в вечерние часы и усиления на 10 дБ в ночные часы. Получается уровень день-вечер-ночь, L den .

Получается уровень день-вечер-ночь, L den .

Другой важной величиной является звуковое воздействие и соответствующий уровень звукового воздействия в децибелах. Эта мера полезна для оценки шума, создаваемого отдельными событиями, такими как пролет самолета или прохождение транспортного средства. Здесь количество Q — интеграл по времени квадрата давления за временной интервал события. Эталонные величины составляют 20 микропаскалей в качестве эталонного давления и 1 секунду в качестве эталонного времени.

Децибел также используется в контроле шума для интенсивности звука и мощности звука , которые являются общими дескрипторами шумового излучения . Для уровня силы звука величина представляет собой силу звука, а контрольная величина равна 10 –12 Вт /м 2 . Для уровня звуковой мощности используется звуковая мощность, а эталонная величина составляет 10 –12 Вт . В отрасли информационных технологий уровень звуковой мощности обычно выражается в белах, Б (10 дБ = 1 Б), чтобы избежать путаницы между уровнем звукового давления и уровнем звуковой мощности. Однако это не получило широкого распространения. Например, европейские требования к наружному оборудованию основаны на уровне звуковой мощности в децибелах.

В отрасли информационных технологий уровень звуковой мощности обычно выражается в белах, Б (10 дБ = 1 Б), чтобы избежать путаницы между уровнем звукового давления и уровнем звуковой мощности. Однако это не получило широкого распространения. Например, европейские требования к наружному оборудованию основаны на уровне звуковой мощности в децибелах.

В этом отчете термины уровень звукового давления , уровень интенсивности звука и уровень звуковой мощности используются для уточнения того, какой уровень обсуждается. Термин уровень звука иногда используется, когда подразумевается звуковое давление, например, средний уровень звука днем и ночью. Он также используется в связи с инструментами, такими как шумомер, и когда обсуждаемой величиной может быть давление, интенсивность или мощность.

ССЫЛКИ Crocker, M.J., ed. 2007. Справочник по контролю шума и вибрации.

Об авторе