Общий гребневый счет это: 13.4.2. Дерматоглифика

13.4.2. Дерматоглифика

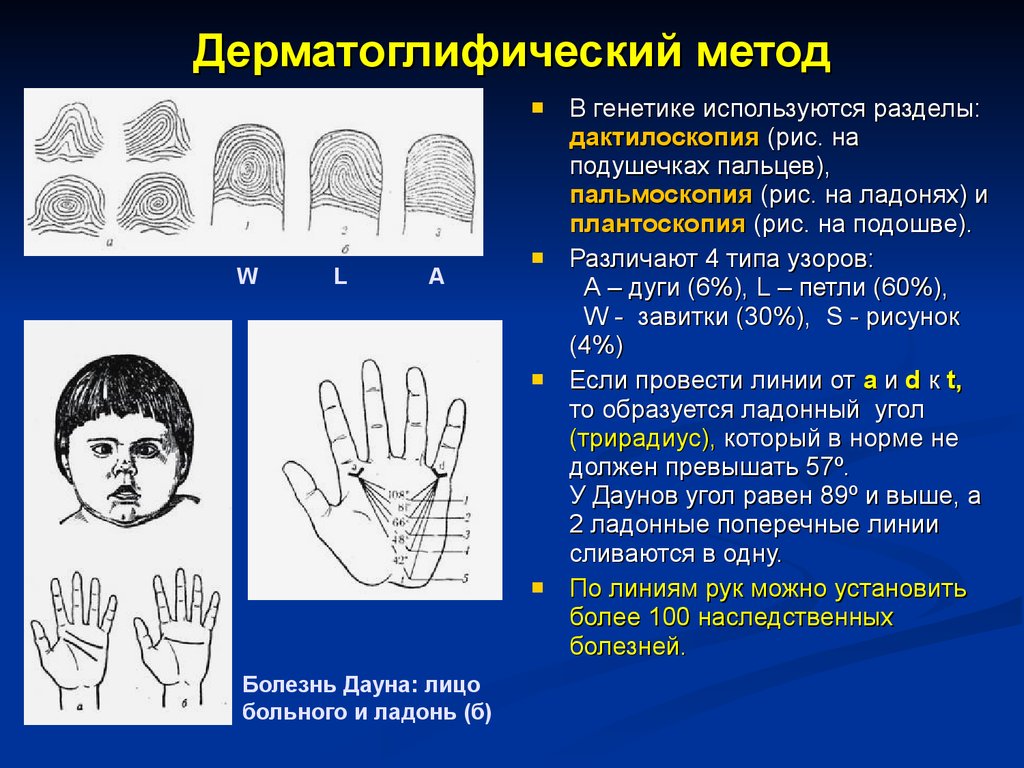

Среди диагностических тестов антропометрических методов значительное место занимает дерматоглифика (от греч. derma — кожа, glipho — гравирую).

Дерматоглифика — раздел морфологии,

изучающий папиллярные линии и узоры

и позволяющий на основе отпечатков

узоров ладоней, пальцев, а также стоп

диагностировать некоторые наследственные

заболевания. Для того чтобы решать

вопрос о критериях аномалий

дерматоглифических узоров, необходимо

знать их характеристики у здоровых

людей. В настоящее время дерматоглифические

исследования предполагают целый ряд

статистических методов анализа,

которые позволяют достоверно оценить

характер наследования гребневого счета

(число линий в узоре на отдельных

пальцах), папиллярные узоры и другие

признаки. Перспективы широкого

использования этой методики значительны,

так как этот метод позволяет диагностировать

на ранних этапах онтогенеза ряд патологий

и определить их природу. Дерматоглифика

широко используется в практике

консультирования.

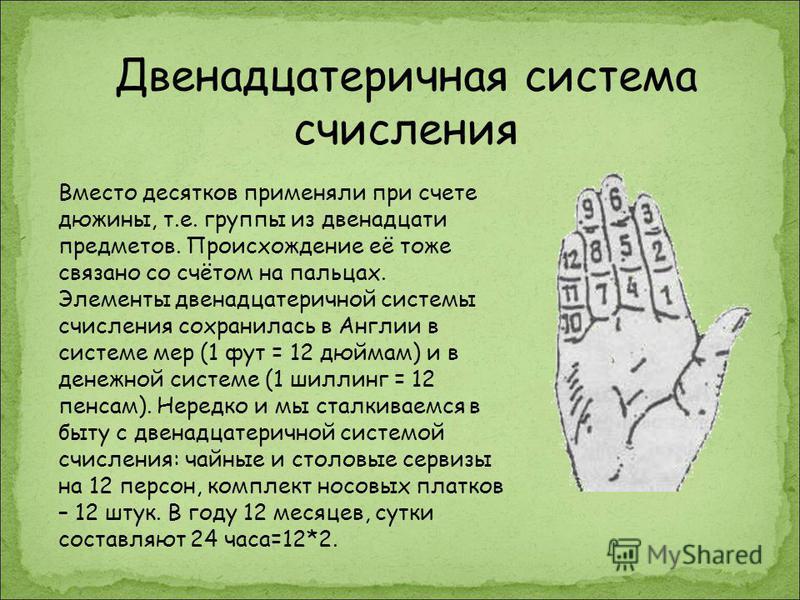

Кожные узоры на пальцах и ладонях закладываются, начиная с третьего месяца внутриутробной жизни. К концу четвертого месяца их формирование заканчивается полностью, и в течение всей дальнейшей жизни (пре- и постнатальной) узоры остаются неизменными. Таким образом, особенности узоров являются полигенными признаками и наследуются от родителей, и как наследственные факторы подвержены мутациям в результате действия мутагенов (в первые четыре месяца жизни). Кожные линии, или «гребни», формируются в связи с расположенными на их вершинах отверстиями потовых желез, которые зависят от развития нервных окончаний и обусловлены многими генами, находящимися, вероятно, в разных хромосомах Назиров, 1975).

Самые ранние сообщения по

дерматоглифике относятся к XYII

веку. Как научная дисциплина дерматоглифика

сложилась к концу XIX

началу XX

века. Впервые этот метод был применен

в генетике в 1939 г., когда Н.Cummins

описал характерные особенности

дерматоглифов при синдроме Дауна.

Дерматоглифика подразделяется на дактилоскопию — изучение рисунка пальцев, пальмоскопию — изучение особенностей узоров ладоней и плантоскопию — особенности узоров на стопах ног.

Дактилоскопия. Среди узоров, отмечаемых на пальцах, выделяют три типа. Гальтон описал их как завиток (W — whorl), петля (L — loop) и дуга (А — arch). Позже классификация детализировалась и в настоящее время выделяют дуги, петли (ульнарные и радиальные), истинные завитки и сложные узоры.

Дуга — самый редкий пальцевый узор. Дуги могут быть простыми-плоскими либо высокими — шатровыми. Спецификой этого узора является отсутствие трирадиуса. Узор состоит из непересекающихся гребней и проходит через всю пальцевую подушечку поперек.

Петля — представляет собой

полузамкнутый узор: один конец закругленный

(замкнутый), другой — открытый. Получается, что кожные гребни, начинаясь

от одного края пальца, идут к другому,

но не доходя до него, возвращаются к

тому краю, от которого они начинались.

Если открытый конец обращен в радиальную

сторону, то петли обозначаются как

радиальные — Lr,

если в ульнарную — Lu.

Каждая петля имеет один трирадиус (дельту).

Получается, что кожные гребни, начинаясь

от одного края пальца, идут к другому,

но не доходя до него, возвращаются к

тому краю, от которого они начинались.

Если открытый конец обращен в радиальную

сторону, то петли обозначаются как

радиальные — Lr,

если в ульнарную — Lu.

Каждая петля имеет один трирадиус (дельту).

Завиток — это концентрический узор, при котором папиллярные линии располагаются концентрически вокруг сердцевины узора. Завитки имеют две дельты (трирадиуса).

Сложные, или составные, узоры имеют два трирадиуса и более. Такие узоры часто бывают составлены двумя петлями, открытыми в разные стороны. Анализ таких узоров лучше проводить отдельно (для индивидуума). При групповых обследованиях сложные узоры суммируются с завитками (рис.13.11).

Кроме основных типов узоров

могут встречаться различные переходные

формы от одного типа к другому. Иногда

узоры на руках характеризуются

дельтовым счетом. Трирадиус (дельта) —

точка, где сходятся три системы линий.

Подсчет числа трирадиусов на обеих

руках дает представление об

интенсивности узора (дельтовый счет,

или дельтовый показатель). Дельтовый

счет определяется

суммарным количеством трирадиусов на

всех десяти пальцах — от 0 до 20. Петля

имеет один трирадиус, завиток — два,

сложный узор обычно — два, дуга трирадиуса

обычно не имеет.

Трирадиус (дельта) —

точка, где сходятся три системы линий.

Подсчет числа трирадиусов на обеих

руках дает представление об

интенсивности узора (дельтовый счет,

или дельтовый показатель). Дельтовый

счет определяется

суммарным количеством трирадиусов на

всех десяти пальцах — от 0 до 20. Петля

имеет один трирадиус, завиток — два,

сложный узор обычно — два, дуга трирадиуса

обычно не имеет.

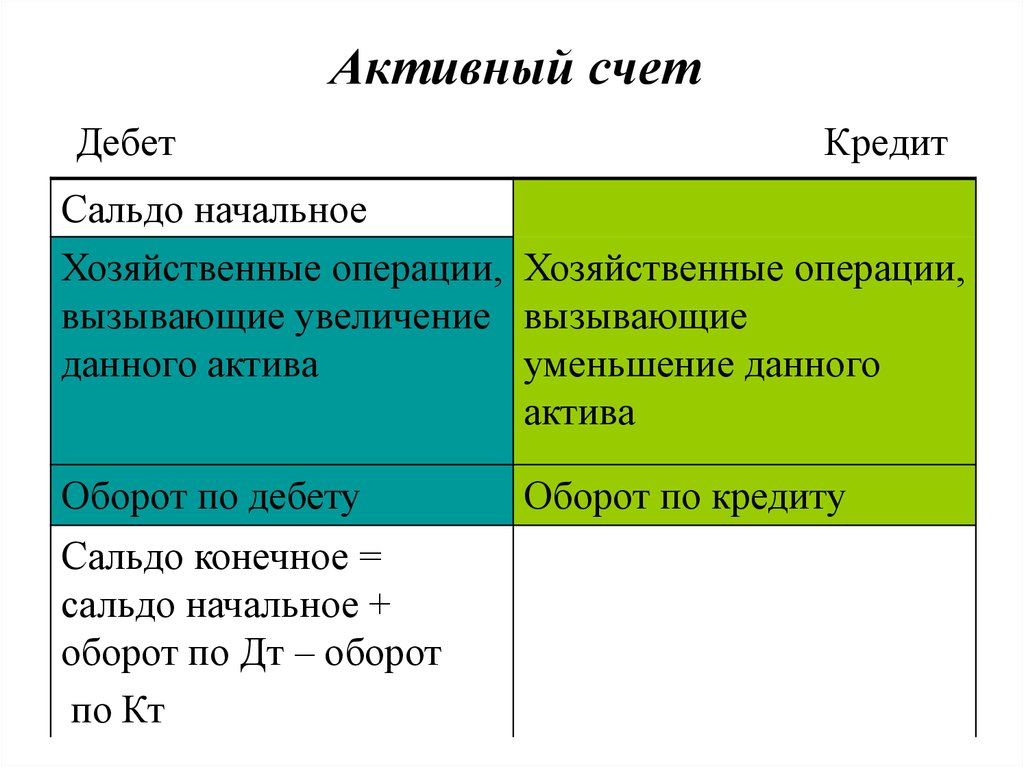

В генетических работах часто используется количественная характеристика узора, или гребневой счет.

Гребневой счет определяется

для каждого пальца отдельно и суммарно

для пяти пальцев каждой руки. Общая

сумма гребневых счетов обеих рук

называется «общим гребневым счетом»

и обозначается TRC

(total

ridge

count). Выявлена следующая закономерность:

чем больше на пальцах дуг, тем меньше

показатель TRC.

При наличии завитков и сложных узоров

в общий гребневой счет входит только

число гребней с той стороны пальца, где

их больше. Допускается подсчет гребней

с обеих сторон.

Выявлена следующая закономерность:

чем больше на пальцах дуг, тем меньше

показатель TRC.

При наличии завитков и сложных узоров

в общий гребневой счет входит только

число гребней с той стороны пальца, где

их больше. Допускается подсчет гребней

с обеих сторон.

Гребневой счет варьируется у разных людей и на разных пальцах от 0 до 300 (на 10 пальцах). Гребневой счет не связан с полом, но половые хромосомы оказывают влияние на этот признак, причем влияние Х-хромосом более сильное, чем У-хромосом (табл. 13.4).

При групповых обследованиях пишутся друг под другом символы узоров и показатели гребневого счета для каждого пальца в отдельности, начиная с большого, а в графах справа суммированные формулы для каждой руки:

L9u + W5-11 + L10u + L7 + A0; TRC = 37

W10-5 + A0 + LuL4-8 + L4-8 + W11. 4;

TRC = 34

4;

TRC = 34

Разные этнические группы отличаются по частоте узоров того или иного типа и по показателям гребневого счета (рис.13.12).

Это необходимо учитывать при оценке статистической достоверности результатов в разных выборках популяций.

Для оценки показателей пальцевых узоров пользуются следующими индексами:

индекс Фуругата (Furugata): W/Lxl00%; индекс Данкмейера (Dankmeiyer): A/Wxl00%; индекс Полла (Poll): A/Lxl00%; дельтовый индекс Волотцкого:

Показано, что у родителей

с высоким гребневым счетом дети также

характеризуются высоким гребневым

счетом, и, наоборот (Holt,

1959). Гипотеза о полигенном наследовании

гребневого счета была предложена в 1931

г. Боннэви. В настоящее время предложена

гипотеза о полигенном определении

типа узора на пальцах (Гусева И.С, 1974).

Согласно этой гипотезе наиболее высокая

степень наследуемости петлевых узоров

— 95,2%; завитков — 84,1% и у дуг — 38,9%.

Кроме того, было показано модифицирующее влияние генов, находящихся в половых хромосомах. При увеличении числа Х-хромосом в кариотипе экспрессивность системы А увеличивается за счет снижения экспрессивности системы W, т.е с увеличением Х-хромосом увеличивается количество дуговых узоров и снижается общий гребневой счет (табл. 13.4). Гены системы L обладают максимальной экспрессивностью у людей с минимальным количеством половых хромосом (синдром Шерешевского — Тернера, большое число петель, гребневой счет повышен).

Для различных этнических

групп папиллярные узоры, как правило,

специфичны: коренного жителя Дона

можно отличить от коренного жителя

Дальнего Востока. У жителей Дона на

втором и четвертом пальцах рук должны

быть петли, а у жителя Дальнего Востока

— завиток должен быть преобладающим

узором на пальцах. Для жителей Европы,

страдающих шизофренией, прослеживается

увеличение числа завитков на пальцах.

Пальмоскопия — анализ ладонных узоров. Ладонные узоры имеют три главные борозды (рис. 13.13), которые становятся более резкими при сгибании ладоней. Иногда их называют сгибательными складками. Различают полукружную борозду большого пальца, поперечную проксимальную (косая, или пятая пальцевая), которая начинается совместно с первой бороздой или отдельно и направляется к ульнарной стороне ладони, и поперечную дистальную (которая начинается на ульнарном краю ладони и идет к промежутку между вторым и третьим пальцами).

Если поперечная дистальная борозда

сливается с начальным отрезком

проксимальной борозды и образует

одну поперечную резко выраженную

борозду, то она называется «обезьяньей

линией» (рис. 13.13.(3).

13.13.(3).

Этот тип борозды часто встречается при синдроме Дауна и некоторых других аномалиях. Допускается такой рисунок и у нормальных людей, но в таких случаях эта борозда оказывается только на одной руке.

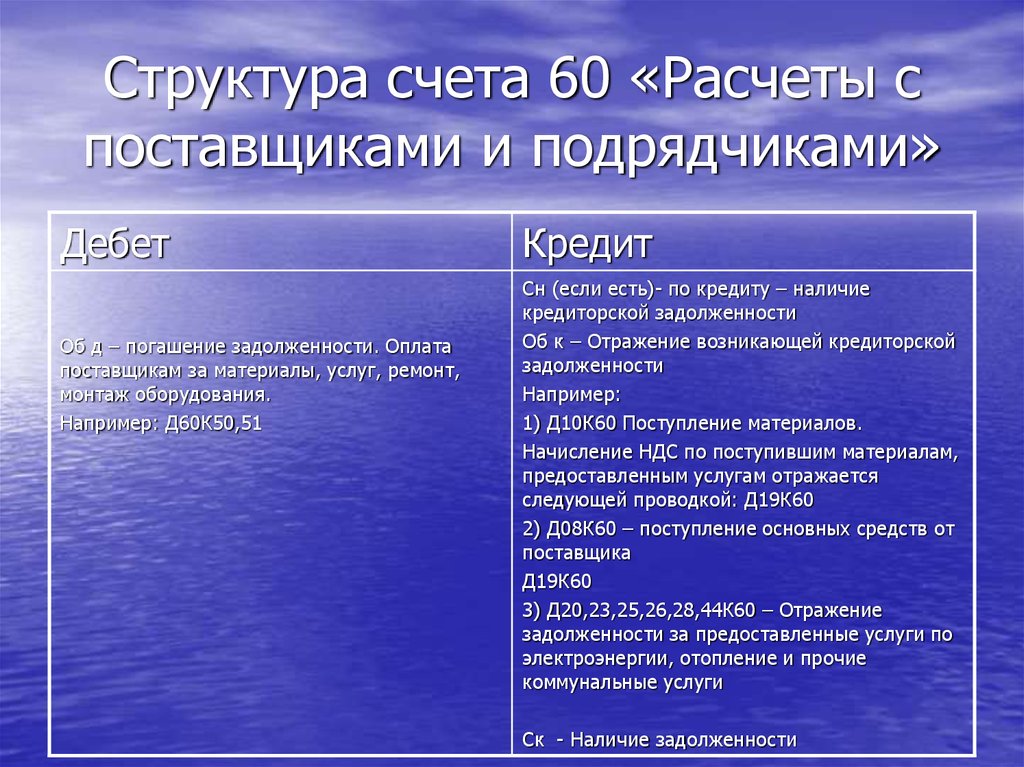

Главные ладонные линии. Трирадиусы, расположенные соответственно под вторым-пятым пальцами, обозначаются а, Ь, с, d (рис.13.13.(4). Вблизи основания ладони обычно бывает один осевой трирадиус, обозначаемый буквой «t». Чем дистальнее расположен осевой трирадиус, тем более тупым является угол atd. Угол atd является одной из главных характеристик ладоней.

В дерматоглифическую характеристику включаются узоры в виде параллельных линий, островков и т.д.

Дерматоглифические оценки при сахарном диабете у детей

Исследованы дерматоглифические отпечатки 40 детей узбекской национальности, страдающих сахарным диабетом, в возрасте от 4-х до 18-и лет, находившихся на лечении в НИИ эндокринологии МЗ РУз, и 20 умерших от автотравмы детей в возрасте от 6-и до 13-и лет, находившихся на учёте у эндокринологов по поводу ювенильного сахарного диабета. Выявлены определённые билатеральные и половые различия в характере и интенсивности пальцевых узоров.

Ключевые слова: сахарный диабет, дерматоглифики, ювенильный сахарный диабет, гребневый счёт, дуги, типы узоров, завиток, петля.

We studied dermatoglyphic prints of 40 uzbek children with diabetes mellitus aged between 4–18 years, who had been treated in the Research institute of Endocrinology and 20 children dead from autotraumaaged between 5 -13 years, who had been at dispansery in endocrinologists for juvenile diabetes mellitus. Certain bilateral and gender differences were revealed in the character and intensity of finger patterns.

Certain bilateral and gender differences were revealed in the character and intensity of finger patterns.

Keywords: Diabetes mellitus, juvenile diabetes, dermatoglyphicis,ridge count, arcs, type of patterns, loop, curl.

Как известно, признаки дерматоглифики остаются неизменными в течение всей жизни человека. В настоящее время много работ посвящено изучению пальцевых и ладонных элементов дерматоглифики при заболеваниях, в происхождении которых играют роль генетические факторы [1, 2, 4].

Эти работы преследовали поиск определённых генетических маркёров для выявления доли генетических компонентов при той или иной патологии. Результаты изучения кожного рельефа рук членов одной семьи, а также моно- и дизиготных близнецов, свидетельствуют о наследственном характере признаков дерматоглифики. При некоторых наследственных заболеваниях и нарушениях кариотипа человека, болезни Дауна и других хромосомных заболеваниях, наблюдаются изменения в структуре кожного рельефа пальцев, которые могут быть использованы в качестве дополнительного диагностического критерия [3].

При наследственных полигенных заболеваниях (ювенильном сахарном диабете, гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, псориазе и др.) изменения дерматоглифики имеются, но они не всегда ярко выражены [5, 6], но, при необходимости оценки роли генетических факторов на основании микропризнаков у родственников пробанда, изучение дерматоглифики, как маркерной системы, может иметь большое диагностическое значение. Кроме того, диагностика сахарного диабета при исследовании трупов вызывает определённые трудности при отсутствии каких-либо подтверждающих медицинских документов.

Целью исследования явилось изучение особенностей дерматоглифических показателей при наличии ювенильного сахарного диабета.

Материалы иметоды: Материалом для исследования послужили дерматоглифические отпечатки 40-и детей узбекской национальности (28 мальчиков и 12 девочек) в возрасте от 4-х до 18-и лет, страдающих сахарным диабетом и находившихся на лечении в НИИ эндокринологии МЗ РУз, и 20-и умерших от автотравмы детей (от 6-и до 13-и лет), которые также находились на учёте у эндокринологов по поводу ювенильного сахарного диабета. Контрольная группа включала 60 здоровых детей.

Контрольная группа включала 60 здоровых детей.

Отпечатки пальцев получали путём сканирования пальцев рук и ног, а также ладонной и подошвенной поверхности. Сканирование проводилось по разработанной нами методике сканирования пальцевых, ладонных и подошвенных отпечатков (патент № FAR 00802 от 25.03.2012 г.).

Были идентифицированы пять типов узоров: двудельтовые — завитки и сложные узоры, однодельтовые — ульнарные (Lu)и радиальные (Lr)петли, бездельтовые — дуги (A). Для удобства сравнения собственных данных с литературными, все сложные узоры объединяли с завитками. Вычисляли индексы Фурогата (If), Полла (Ip), Данкмейера (Id), Камминса (Ic), Гейпеля (Ig), индекс интенсивности и дельтовый индекс (DL10). Изучали локализацию типов узоров по пальцам, частоту встречаемости и носительства (в процентах) каждого типа, гребневый счёт. Частоту встречаемости определяли по формуле:

,

где P1 — общее количество узоров данного типа, P — общее число пальцев. Частоту носительства определяли по формуле:

Частоту носительства определяли по формуле:

,

где n — число людей, имеющих узор, N — число обследованных.

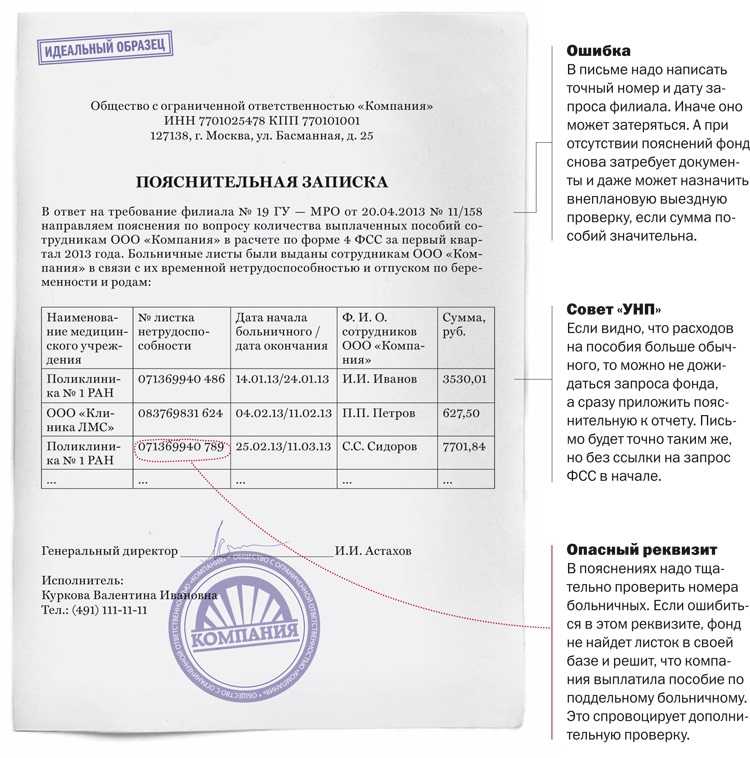

Результаты иобсуждение: Данные о распределении узоров в норме и у больных сахарным диабетом представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Частота носительства пальцевого узора (в%) уздоровых детей идетей, больных сахарным диабетом (M±m)

Пол | Узор | Правая рука | Левая рука | ||

Здоровые | Больные | Здоровые | Больные | ||

Ж. | A Lr Lu W | 1,15±0,48 3,10±0,79 58,91±2,24 36,10±2,19 | 0,63±0,13 2,92±0,76 55,83±2,26 40,6±2,24 | 5,66±1,05 26,41±2,01 100 81,11±1,78 | 6,25±1,10 18,75±1,78 100 85,4±1,61 |

М. | A Lr Lu W | 4,50±0,65 2,91±0,53 48,73±1,58 43,85±1,56 | 3,6±0,98 2,5±0,82 51,1±2,63 40,8±1,86 | 13,04±1,06 30,4±1,45 95,65±0,64 86,95±1,06 | 16,6±1,96 19,4±2,08 100 88,9±1,65 |

Анализ материалов позволяет говорить о существовании определённых билатеральных и половых различий в характере и интенсивности пальцевых узоров.

Таблица 2.

Распределение типов пальцевых узоров уздоровых детей идетей, больных сахарным диабетом

Пол | Узор | Правая рука | Левая рука | ||

Здоровые | Больные | Здоровые | Больные | ||

Ж. | A Lr Lu W | II III IV 0 0 II 0 0 0 0 V III IV I II IV II I III V | 0 0 0 0 0 II IV 0 0 0 V III I IV II IV II I III V | I II IV 0 0 II I III 0 0 V III IV I II I II IV III V | III II 0 0 0 0 0 0 0 0 V III I IV II IV II I III V |

М. | A Lr Lu W | II III 0 0 0 III 0 0 0 0 V III I IV II II IV I III 0 | III II I 0 0 II 0 0 0 0 V III IV I II I IV II III V | 0 0 0 0 0 III 0 0 0 0 V III I IV II IV II I III V | I, III, II, IV, 0 II III 0 0 0 V III IV I II I II IV III V |

Так, в мужской выборке существует различие в распределении двух типов узоров: дуг и радиальных петель. У мальчиков, больных сахарным диабетом, дуги появляются на I, II, III, IV пальцах левой руки и на III, II, I пальцах правой руки, в то время как в контрольной группе на левой руке их вообще нет, а на правой руке встречаются на IIи III пальцах. У девочек, больных сахарным диабетом, дуги встречаются на левой руке только на II, IIIпальцах, а с правой руки исчезают: в контрольной группе девочек дуги встречаются на I, II, IIIи IV пальцах обеих рук. Одновременно снижается процент встречаемости дуг и возрастает частота их носительства (Р

Одновременно снижается процент встречаемости дуг и возрастает частота их носительства (Р

Радиальные петли в группе больных диабетом женского пола определяются на IV пальцах рук, что в норме бывает очень редко, и исчезают с I, III пальцев левой руки, оставаясь на II пальце этой руки. В группе мальчиков, больных сахарным диабетом, радиальные петли сосредоточены на IIи IIIпальцах, в то время как в группе здоровых детей — на III пальце. При этом наблюдается снижение частоты носительства радиальных петель и увеличение частоты их встречаемости в группах как мальчиков, так и девочек, больных сахарным диабетом.

Частота носительства завитков возрастает у девочек и снижается у мальчиков, а частота встречаемости возрастает в обоих случаях. В отношении ульнарных петель происходит уменьшение частоты носительства у девочек, а частота их встречаемости практически не изменяется; у мальчиков частота носительства уменьшается, а процент встречаемости ульнарных петель увеличивается.

Для сравнения отдельных показателей дерматоглифической картины, в норме и при различных патологических состояниях, применяются индексы узорных типов. Вычисленные нами индексы у детей, больных сахарным диабетом, отличались от этих показателей в группе здоровых.

Вычисленные нами индексы у детей, больных сахарным диабетом, отличались от этих показателей в группе здоровых.

Наличие вариабельности дуг и петель подтвердилось при вычислении индекса Полла, который уменьшается у детей, больных сахарным диабетом. Индекс интенсивности уменьшается у девочек, больных сахарным диабетом, и увеличивается у мальчиков, что свидетельствует, в первом случае, об уменьшении гребешков на подушечках пальцев рук, а во втором — об их увеличении. Общее количество гребешков и их распределение по пальцам указывает индекс Гейпеля, который также изменяется. Дельтовый индекс незначительно увеличивается у девочек, у мальчиков намечается тенденция к его уменьшению; индекс Гейпеля, наоборот, уменьшается у девочек и увеличивается у мальчиков, больных сахарным диабетом.

Полученные нами по узорным типам данные дополняются данными по анализу гребневого счёта, который является количественной характеристикой дерматоглифики. Диапазон колебаний гребневого счёта велик, поэтому проведено разделение на обследованные группы, на необходимость которого указывает J. Barta и соавт. [7].

Barta и соавт. [7].

В отличие от здоровых детей у больных с сахарным диабетом гребневый счёт резко повышается, как у мальчиков, так и у девочек.

У девочек общий гребневый счёт повышается до 186,55 (норма 132,26), а у мальчиков — до 184,94 (норма 162,38), разница достоверна (Р

Полученные нами данные об изменениях показателей дерматоглифики при сахарном диабете у детей отличаются от данных дерматоглифики «пожилых» людей [2, 8]

Поэтому дальнейшие исследования дерматоглифики у больных сахарным диабетом людей могут внести определённый вклад в изучение предрасположенности к сахарному диабету и разработку судебно-медицинских критериев их диагностики.

Выводы

- У детей узбекской популяции установлены половые и билатеральные различия в характере распределения и интенсивности пальцевых узоров.

- Общий гребневый счёт у детей, больных сахарным диабетом, повышается как у девочек, так и у мальчиков.

- Полученные данные дерматоглифики при сахарном диабете у детей могут быть использованы как при диагностике сахарного диабета, так и при определении генетической предрасположенности к сахарному диабету при судебно-медицинской идентификации личности.

Литература:

- Боднар Н. Н., Барничук С. И. //Врачебноедело. — М., 1977. — № 12. — С. 78–79.

- Барничук С. И. Проблемы диабетологии. — М., 1977. — С. 93.

- Бочков Н. П., Булавин А. Г., Бураковский Г. Г.//Вопросы охраны материнства. — М., 1972. — № 6. — С. 36–41.

- Солуянова Т. Н. Диагностика диабетической полинейропатии и методы её профилактики: Научное издание. //Диабетический образ жизни. — М., 2007. — № 6. — С. 22–23.

- Тимофеев А. В. Диагностические маркёры сахарного диабета. //Диабетический образ жизни. — М., 2006. — № 4. — С. 3–5.

- Хамраева Ф. А., Жарикова Г. В. Общая и медицинская генетика. — Ташкент, 1979. — С.28.

- Barta J., Vari A., Susa E. Actapaediat. — Acad. Sef. hung, 1970. — V II. — P. 71–74.

- John H. J. //J. Pediat. — 1949. — V. 35. — P. 81–85.

Основные термины (генерируются автоматически): III, сахарный диабет, левая рука, правая рука, ювенильный сахарный диабет, больной, тип узоров, FAR, контрольная группа, узбекская национальность.

Определение пола с помощью признаков на кончиках пальцев

Получено: 11 января 2008 г.

Принято: 10 марта 2008 г.

Ссылка: Wang JF, Lin CL, Chang YH, Nagurka ML, Yen CW, Yeh C. Определение пола с использованием признаков кончиков пальцев. Internet Journal of Medical Update 2008 г., июль-декабрь; 3(2):22-8.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗНАКОВ КОНЧИКА ПАЛЬЦА

Г-н Джен-Фэн Ван † ME, г-н Чен-Лян Линь † ME, д-р Юнг-Сянь Чанг ‡ Доктор медицины, доктор наук, доктор Марк Л. Нагурка Ø Доктор наук, профессор Чен-Вен Йен † Доктор наук, г-н Чинсон Йе -Университет Ят Сен, Гаосюн, Тайвань

‡ Больница Китайского медицинского колледжа, Тайчжун, Тайвань

Ø Факультет машиностроения, Университет Маркетт, Милуоки, Висконсин, США

(Соответствующий автор: профессор Чен-Вен Йен, кафедра инженера-механика и электромеханики, Национальный университет им. Сунь-Ят Сена, Гаосюн, Тайвань, электронная почта: [email protected])

Сунь-Ят Сена, Гаосюн, Тайвань, электронная почта: [email protected])

ВВЕДЕНИЕ

Для оценки пола/пола использовались многие характеристики человеческого тела. Некоторые из недавних примеров включают коэффициент отпечатка стопы, [1] плюсневых костей, [2] плечевой кости, [3] длинных костей руки, [4] форму стопы, [5] головки бедренной кости, [6] размеры стопы и обуви, [7] надколенника, [8] зубов, [9] длины лучевой и локтевой костей. [10] Благодаря своей уникальности и неизменности отпечатки пальцев также являются одним из наиболее часто используемых биометрических признаков. [11] Отпечатки пальцев становятся все более популярными для идентификации личности и проверки в приложениях, включая банковскую безопасность и контроль физического доступа. Несмотря на множество хорошо разработанных методов сопоставления отпечатков пальцев и широкий спектр биометрических приложений, надежный метод определения пола на основе отпечатков пальцев, по-видимому, недоступен.

Хотя было обнаружено, что у самцов, как правило, больше гребней, чем у самок, [12-15] были получены противоречивые результаты в отношении статистической значимости этого полового различия. [16-18] Также было показано, что женщины, как правило, имеют более высокую плотность гребней (количество гребней, деленное на размер соответствующей области кончика пальца), чем мужчины, но точность определения пола по этому признаку не очень высока. удовлетворительный. [19]

Размер кончика пальца сильно зависит от количества гребней и плотности гребней. Если у самцов больше гребней и меньшая плотность гребней, чем у самок, то разница в размерах пальцев между самцами и самками должна быть более существенной, чем особенности количества гребней и плотности гребней.

Эта работа представляет и исследует методы определения пола, основанные на признаках, связанных с пальцами. Для достижения этой цели предлагается новый критерий подсчета гребней, учитывающий большее количество гребней, чем при обычном подходе. Кроме того, вместо сравнения общего количества гребней на руках исследуется количество гребней по пальцам. Наконец, исследуется потенциальная возможность дискриминации по признаку пола по размеру пальцев. Экспериментальные результаты демонстрируют эффективность предложенных признаков для определения пола.

Кроме того, вместо сравнения общего количества гребней на руках исследуется количество гребней по пальцам. Наконец, исследуется потенциальная возможность дискриминации по признаку пола по размеру пальцев. Экспериментальные результаты демонстрируют эффективность предложенных признаков для определения пола.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

В этой работе были получены изображения кончиков пальцев 115 нормальных здоровых взрослых, состоящих из 57 мужчин и 58 женщин-добровольцев. Все лица родились на Тайване и принадлежали к национальности хань. Возрастной диапазон 18-35 лет.

Традиционно отпечатки пальцев извлекались путем создания чернильного оттиска кончика пальца на бумаге. Однако эта процедура приобретения чувствительна к факторам окружающей среды и состоянию кожи. [20] Поскольку многие изображения отпечатков пальцев, полученные таким образом, имеют низкое качество, в данной работе используются изображения кончиков пальцев, снятые с помощью цифровой камеры (Canon G3, разрешение 2272 ´ 1702 пикселей). На рис. 1 приведен пример такого изображения. (Исходя из нашего опыта, фотографирование больших пальцев занимает гораздо больше времени, чем других пальцев. Поэтому в данной работе не изучались изображения больших пальцев.)

На рис. 1 приведен пример такого изображения. (Исходя из нашего опыта, фотографирование больших пальцев занимает гораздо больше времени, чем других пальцев. Поэтому в данной работе не изучались изображения больших пальцев.)

Количество гребней традиционно определяется как количество гребней, пересекаемых линией между трехлучевыми точками (также называемыми дельта-точками) и центральной точкой. Сердцевина является самой верхней точкой самого внутреннего изогнутого гребня, а трирадиус определяется как место встречи трех кожных линий, образующих углы примерно 120° друг с другом, как показано на рис. 9.0039 Рисунок 2 .

Эта мера подсчета гребней имеет несколько недостатков. Во-первых, у некоторых пальцев нет трехлучевых точек, а у других может быть более одной. Во-вторых, из-за случайного расположения основных и трехлучевых точек, а также того факта, что линия, соединяющая эти две точки, покрывает лишь небольшую часть кончика пальца, сомнительно, что традиционная мера подсчета гребней может надежно отображать общий гребень. счет на палец. Чтобы устранить эти проблемы, функция подсчета гребней, используемая в этой работе, определяется по следующей процедуре:

Во-первых, у некоторых пальцев нет трехлучевых точек, а у других может быть более одной. Во-вторых, из-за случайного расположения основных и трехлучевых точек, а также того факта, что линия, соединяющая эти две точки, покрывает лишь небольшую часть кончика пальца, сомнительно, что традиционная мера подсчета гребней может надежно отображать общий гребень. счет на палец. Чтобы устранить эти проблемы, функция подсчета гребней, используемая в этой работе, определяется по следующей процедуре:

На изображении, снятом цифровой камерой, сегментируйте палец, найдя область цвета кожи на изображении.

На основе границы области сегментированного пальца определите ось симметрии пальца.

Нарисуйте линию, проходящую через центральную точку, перпендикулярную оси симметрии, определенной на предыдущем шаге.

Определите интересующий сегмент линии, сначала найдя пересечение линии, нарисованной на предыдущем шаге, и сегментированной области пальца, полученной на шаге 1.

Укоротите интересующий сегмент линии, удалив 5% его длины с обоих концов линии, поскольку в таких областях поверхность пальцев часто быстро меняется, что затрудняет точный подсчет гребней.

Определите количество ребер, подсчитав количество ребер вдоль сегмента линии из предыдущего шага.

Определите длину интересующего отрезка линии. Обратите внимание, что в этой работе эта длина используется для характеристики размера пальца.

За исключением обнаружения центральной точки и подсчета количества гребней, процедура может выполняться автоматически с помощью компьютерной программы. Отрезок линии, использованный в этой работе, показан на рис. 9.0039 Рисунок 2 , пересекает весь палец. Следовательно, количество гребней, полученных с помощью предлагаемого подхода, значительно больше, чем обычно. Утверждается, что предлагаемая мера количества гребней может характеризовать количество гребней всего пальца и предлагает более значимую метрику.

Утверждается, что предлагаемая мера количества гребней может характеризовать количество гребней всего пальца и предлагает более значимую метрику.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Предложенные функции были проверены путем проведения серии экспериментов по гендерной дискриминации. С многоуровневым персептроном (MLP) в качестве классификатора [21] набор данных был разделен на подмножества обучения, проверки и тестирования с соотношением 8:1:1. Подмножество обучения используется для корректировки весов соединения MLP, подмножество проверки используется методом ранней остановки, чтобы избежать переобучения, а подмножество тестирования используется для характеристики точности обобщения MLP. Для надежности процесс обучения был повторен 1000 раз с использованием случайно разделенных подмножеств обучения, проверки и тестирования. Сообщаются выборочные средние значения и значения стандартного отклонения точности классификации тестируемого подмножества.

При представлении результатов эксперимента указательный, средний, безымянный и мизинец правой и левой руки представлены как R 2 , R 3 , R 4 , R 5 , L 2 , L 3 , L 4 и L 5 , соответственно. Символы m R , m L и m B используются для обозначения среднего значения этих пальцев для правой, левой и обеих рук соответственно. В частности, они могут быть рассчитаны по следующим уравнениям:

Символы m R , m L и m B используются для обозначения среднего значения этих пальцев для правой, левой и обеих рук соответственно. В частности, они могут быть рассчитаны по следующим уравнениям:

m R = ¼ (R 2 + R 3 + R 4 + R 5 )

m L = ¼ (L 2 + L 3 + Л 4 + Л 5 )

м Б = ½ (м Р + м Л )

Первая часть опыта, отд. , плотность гребней и размер пальцев для определения пола. Результаты подведены в Таблицы 1, 2 и 3 .

Сравнение результатов этих трех таблиц показывает, что функция размера пальца дает наилучшие результаты. В частности, как показано в Таблице 3 , все проверенные признаки размера пальцев достигают статистической значимости (P < 0,001, двусторонний t-критерий), а наилучшая точность классификации составляет около 79%. Кроме того, как показано в Таблице 1 , все протестированные признаки гребневого счета дают статистически значимые результаты. Однако точность их классификации уступает точности признака размера пальца. Как показано Таблица 2 , ни один из проверенных признаков плотности гребней не достигает статистической значимости, а наилучшая точность классификации составляет всего около 55%.

В частности, как показано в Таблице 3 , все проверенные признаки размера пальцев достигают статистической значимости (P < 0,001, двусторонний t-критерий), а наилучшая точность классификации составляет около 79%. Кроме того, как показано в Таблице 1 , все протестированные признаки гребневого счета дают статистически значимые результаты. Однако точность их классификации уступает точности признака размера пальца. Как показано Таблица 2 , ни один из проверенных признаков плотности гребней не достигает статистической значимости, а наилучшая точность классификации составляет всего около 55%.

Во второй части эксперимента исследуется потенциал повышения точности классификации за счет комбинирования признаков. В частности, первый набор признаков состоит из признаков количества гребней и размеров пальцев. Как показано в Таблице 4 , этот набор признаков повышает точность классификации по сравнению с результатами, полученными только с помощью признаков размера пальца. Наилучшая точность классификации почти 86% достигается с помощью мизинца левой руки. Включая плотность гребней, второй набор признаков использует все три признака, и результаты его классификации суммированы в последнем столбце 9.0039 Таблица 4 . Это показывает, что добавление функции плотности гребня не улучшает эффективную точность классификации. Это можно объяснить плохой эффективностью признаков плотности гребней для определения пола.

Наилучшая точность классификации почти 86% достигается с помощью мизинца левой руки. Включая плотность гребней, второй набор признаков использует все три признака, и результаты его классификации суммированы в последнем столбце 9.0039 Таблица 4 . Это показывает, что добавление функции плотности гребня не улучшает эффективную точность классификации. Это можно объяснить плохой эффективностью признаков плотности гребней для определения пола.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе предлагается использовать три признака кончика пальца для определения пола. По сравнению с традиционными методами предлагаемый подход имеет несколько отличительных особенностей. Во-первых, поскольку традиционные чернильные оттиски чувствительны к таким факторам, как состояние кожи, в этой работе изображения пальцев снимаются с помощью цифровой камеры. Во-вторых, по сравнению с обычной мерой подсчета гребней, полученной путем осмотра небольшой части кончика пальца, предлагаемый здесь признак подсчета гребней получается из сегмента линии, который пересекает весь кончик пальца. В-третьих, исследуется возможность использования размера пальцев как признака гендерной дифференциации. Насколько нам известно, это ранее не изучалось.

Во-вторых, по сравнению с обычной мерой подсчета гребней, полученной путем осмотра небольшой части кончика пальца, предлагаемый здесь признак подсчета гребней получается из сегмента линии, который пересекает весь кончик пальца. В-третьих, исследуется возможность использования размера пальцев как признака гендерной дифференциации. Насколько нам известно, это ранее не изучалось.

Экспериментальные результаты ясно демонстрируют потенциал предложенных признаков для определения пола. Однако ряд вопросов требует дальнейшего изучения. Во-первых, среди трех протестированных признаков размер пальца обеспечивает наилучшую точность классификации. Однако, в отличие от постоянного количества гребней, размер пальцев может меняться со временем. Поэтому необходима дальнейшая работа по изучению влияния возраста на размер пальцев. Во-вторых, эффективность предлагаемого подхода для различных групп населения также требует дальнейшего изучения, поскольку детерминация пола может быть явлением, специфичным для данной группы населения. [22] В-третьих, хотя некоторые предыдущие исследования показали большее количество гребней на пальцах правой руки, чем на левой, [23, 24] наши экспериментальные результаты не подтвердили это открытие. В частности, как показано в Таблице 1 , для мужчин среднее количество гребней на левой и правой руках составило 39,73 ± 2,63 и 39,41 ± 2,73 (P-значение = 0,525) соответственно. Для женщин среднее количество гребней на левой и правой руках составило 36,80 ± 2,88 и 35,97 ± 2,62 (значение P = 0,110) соответственно. Неясно, вызвано ли это несоответствие новой используемой мерой подсчета гребней или различием между протестированными популяциями. В заключение предлагаемые методы выглядят перспективными для определения пола. Планируются более масштабные эксперименты.

[22] В-третьих, хотя некоторые предыдущие исследования показали большее количество гребней на пальцах правой руки, чем на левой, [23, 24] наши экспериментальные результаты не подтвердили это открытие. В частности, как показано в Таблице 1 , для мужчин среднее количество гребней на левой и правой руках составило 39,73 ± 2,63 и 39,41 ± 2,73 (P-значение = 0,525) соответственно. Для женщин среднее количество гребней на левой и правой руках составило 36,80 ± 2,88 и 35,97 ± 2,62 (значение P = 0,110) соответственно. Неясно, вызвано ли это несоответствие новой используемой мерой подсчета гребней или различием между протестированными популяциями. В заключение предлагаемые методы выглядят перспективными для определения пола. Планируются более масштабные эксперименты.

ССЫЛКИ

- Рао Н.Г., Котян М.С. Соотношение отпечатков стопы (FPR) — ключ к установлению половой идентичности. J Индийская академия судебно-медицинской экспертизы .

1990;2(2):51-6.

1990;2(2):51-6. - Роблинг АГ, Убелакер ДХ. Определение пола по плюсневым костям. Судебная экспертиза . 1997 ноябрь; 42 (6): 1062-9.

- Ишкан М.Ю., Лот С.Р., Кинг К.А. и др. Половой диморфизм плечевой кости: сравнительный анализ китайцев, японцев и тайцев. Судебно-медицинская экспертиза, международный отдел . 1998 30 ноября; 98 (1-2): 17-29.

- Mall G, Hubig M, Büttner A и др. Определение пола и оценка роста по длинным костям руки. Судебно-медицинская экспертиза, международный . 2001 1 марта; 117 (1-2): 23-30.

- Wunderlich RE, Cavanagh PR. Гендерные различия в форме стопы у взрослых: последствия для дизайна обуви. Медицинские научные спортивные упражнения . 2001 Апрель; 33 (4): 605-11.

- Purkait R. Определение пола по размерам головки бедренной кости: новый подход. Leg Med (Токио) . 2003 г., март 5, приложение 1:S347-50.

- Озден Х.

, Балчи Ю., Демирусту С. и др. Оценка роста и пола по размерам стопы и обуви. Судебно-медицинская экспертиза, международный . 2005 г., 29 января; 147 (2–3): 181–4.

, Балчи Ю., Демирусту С. и др. Оценка роста и пола по размерам стопы и обуви. Судебно-медицинская экспертиза, международный . 2005 г., 29 января; 147 (2–3): 181–4. - Кемкес-Гроттенталер А. Определение пола с помощью дискриминантного анализа: оценка надежности измерений надколенника. Судебно-медицинская экспертиза, международный . 2005 29 января; 147 (2-3): 129-33.

- Шварц GT, Дин MC. Половой диморфизм постоянных зубов современного человека. Am J Phys Anthropol . 2005 г., октябрь; 128 (2): 312-7.

- Целбис О., Агритмис Х. Оценка роста и определение пола по длине лучевой и локтевой костей в образце турецкого трупа. Судебно-медицинская экспертиза, международный . 2006 10 мая; 158 (2-3): 135-9.

- Джейн А.К., Хонг Л., Панканти С. и др. Система аутентификации личности с использованием отпечатков пальцев. Процедура IEEE . 1997; 85:1365-88.

- Холт СБ.

Генетика кожных гребней. Спрингфилд, Иллинойс: Чарльз Томас; 1968.

Генетика кожных гребней. Спрингфилд, Иллинойс: Чарльз Томас; 1968. - Rostron J, Mittwoch U. Половая и латеральная асимметрия пальцевых гребней. Энн Хам Биол . 1977 г., июль; 4(4):375-7.

- Мустански Б.С., Бейли Дж.М., Каспар С. Дерматоглифика, рукость, пол и сексуальная ориентация. Arch Sex Behav . 2002 г., 31 февраля (1): 113–22.

- van Oel CJ, Baaré WFC, Hulshoff Pol HE и др. Дифференциация низкой и высокой предрасположенности к шизофрении у близнецов: значение дерматоглифических индексов по отношению к другим детерминантам развития мозга. Шизофр Рез . 2001 Декабрь 1; 52 (3): 181-93.

- Саха С., Леш Д., Чант Д. и др. Направленная и флуктуирующая асимметрия в подсчете пальцев и ребер при психозе: исследование случай-контроль. BMC Психиатрия . 2003 23 марта; 3:3.

- Диттмар М. Асимметрия и разнообразие числа гребней на пальцах у индейцев Анд и межпопуляционные сравнения.

Am J Phys Anthropol . 1998 март; 105(3):377-93.

Am J Phys Anthropol . 1998 март; 105(3):377-93. - Slabbekoorn D, van Goozen SHM, Sanders G, et al. Дерматоглифические характеристики транссексуалов: есть ли доказательства организующего действия половых гормонов. Психонейроэндокринология . 2000 г., май; 25(4):365-75.

- Акри Массачусетс. Существуют ли гендерные различия в плотности гребней отпечатков пальцев? Судебно-медицинская экспертиза, международный . 1999 г., 31 мая; 102 (1): 35–44.

- Джайн Л.С., Халиси У., Хаяши И., Ли С.Б., Цуцуи С. Интеллектуальные биометрические методы в распознавании отпечатков пальцев и лиц. Бока-Ратон: CRC Press; 1999.

- Хайкин С. Нейронная сеть: комплексная основа. Второе изд. Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Прентис-холл; 1999.

- Ишкан М.Ю. Судебная антропология пола и размеров тела. Междунар. криминалистики. 2005 29 января; 147 (2-3): 107-12.

- Кимура Д.

, Карсон М.В. Дерматоглифическая асимметрия: отношение к полу, рукость и когнитивный паттерн. Индивидуальные отличия 1995 окт; 19 (4): 471–478.

, Карсон М.В. Дерматоглифическая асимметрия: отношение к полу, рукость и когнитивный паттерн. Индивидуальные отличия 1995 окт; 19 (4): 471–478. - Грин Р., Янг Р. Асимметрия отпечатков пальцев у транссексуалов мужского и женского пола. Перс Индивидуальный Отличие . 2000 ноябрь; 29 (5): 933-42.

Характер распределения отпечатков пальцев и количество гребней у пациентов, посещающих клинику экстракорпорального оплодотворения, Учебная больница Бенинского университета, Бенин-Сити. Нигерия

Статья Автор: J. E. Ataman ., M. Obaroefe

Abstract

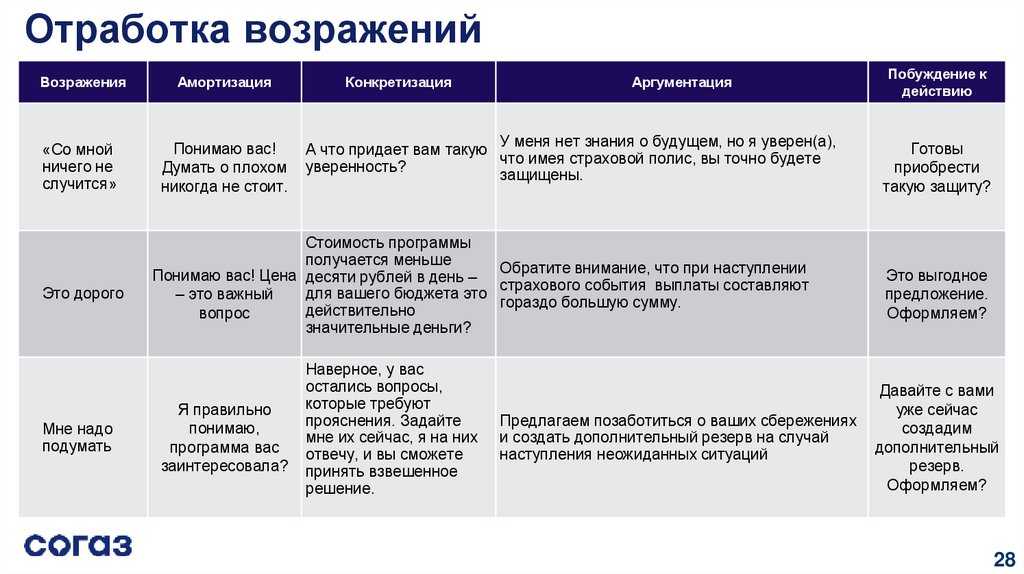

Дерматоглифика, изучение узоров кожных гребней, была полезна для идентификации личности, а также применялась в качестве предварительного дополнительного диагностического инструмента для выявления основных биологических проблем генетической этиологии. Предполагается, что азооспермия/тяжелая олигоспермия и первичное бесплодие/первичная аменорея имеют многофакторную (генетическую и экологическую) этиологию. Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить образцы отпечатков пальцев и количество гребней в общей сложности у ста шестидесяти (160) субъектов, посещающих Центр экстракорпорального оплодотворения, Учебная больница Бенинского университета, Бенин-Сити, штат Эдо, Нигерия. Бесплодные пациенты (80) включали сорок (40) мужчин с азооспермией/тяжелой олигоспермией и сорок (40) женщин с первичным бесплодием/первичной аменореей. Их отпечатки пальцев и количество гребней сравнивали с равным количеством здоровых контрольных субъектов того же возраста (по 40) обоих полов. Образцы отпечатков пальцев и количество гребней оценивали с использованием компьютерного сканера Hp Scanjet и программного обеспечения AutoCAD. Собранные данные были подвергнуты хи-квадрату и дисперсионному анализу при 95 % доверительный интервал. Результаты показали, что различия в рисунках отпечатков пальцев и количестве гребней с рисунками дуг и завитков незначительно (p>0,05) меньше в бесплодной группе по сравнению с контролем.

Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить образцы отпечатков пальцев и количество гребней в общей сложности у ста шестидесяти (160) субъектов, посещающих Центр экстракорпорального оплодотворения, Учебная больница Бенинского университета, Бенин-Сити, штат Эдо, Нигерия. Бесплодные пациенты (80) включали сорок (40) мужчин с азооспермией/тяжелой олигоспермией и сорок (40) женщин с первичным бесплодием/первичной аменореей. Их отпечатки пальцев и количество гребней сравнивали с равным количеством здоровых контрольных субъектов того же возраста (по 40) обоих полов. Образцы отпечатков пальцев и количество гребней оценивали с использованием компьютерного сканера Hp Scanjet и программного обеспечения AutoCAD. Собранные данные были подвергнуты хи-квадрату и дисперсионному анализу при 95 % доверительный интервал. Результаты показали, что различия в рисунках отпечатков пальцев и количестве гребней с рисунками дуг и завитков незначительно (p>0,05) меньше в бесплодной группе по сравнению с контролем. Локтевая петля была незначительно (p>0,05) больше в группе бесплодия, тогда как лучевая петля была достоверно (p<0,05) больше в группе бесплодия по сравнению с контролем. Среди самцов распределение радиальной петли и завитка достоверно (p<0,05) отличалось, в то время как у самок распределение дуги и завитка также значимо (p<0,05) отличалось от контроля. Общее количество гребней на пальцах было незначительно (p>0,05) больше у мужчин с азооспермией/тяжелой олигоспермией, но было значительно (p<0,05) выше у женщин с первичным бесплодием/первичной аменореей по сравнению с контролем. Вывод из этого исследования заключается в том, что существует значительная корреляция между характером распределения отпечатков пальцев и количеством гребней у мужчин и женщин с первичным бесплодием, посещающих Центр экстракорпорального оплодотворения, Учебная больница Бенинского университета (UBTH), Бенин-Сити. Нигерия.

Локтевая петля была незначительно (p>0,05) больше в группе бесплодия, тогда как лучевая петля была достоверно (p<0,05) больше в группе бесплодия по сравнению с контролем. Среди самцов распределение радиальной петли и завитка достоверно (p<0,05) отличалось, в то время как у самок распределение дуги и завитка также значимо (p<0,05) отличалось от контроля. Общее количество гребней на пальцах было незначительно (p>0,05) больше у мужчин с азооспермией/тяжелой олигоспермией, но было значительно (p<0,05) выше у женщин с первичным бесплодием/первичной аменореей по сравнению с контролем. Вывод из этого исследования заключается в том, что существует значительная корреляция между характером распределения отпечатков пальцев и количеством гребней у мужчин и женщин с первичным бесплодием, посещающих Центр экстракорпорального оплодотворения, Учебная больница Бенинского университета (UBTH), Бенин-Сити. Нигерия.

Ключевые слова: отпечатки пальцев, клиника экстракорпорального оплодотворения, Ridge Count, UBTH.

1990;2(2):51-6.

1990;2(2):51-6. , Балчи Ю., Демирусту С. и др. Оценка роста и пола по размерам стопы и обуви. Судебно-медицинская экспертиза, международный . 2005 г., 29 января; 147 (2–3): 181–4.

, Балчи Ю., Демирусту С. и др. Оценка роста и пола по размерам стопы и обуви. Судебно-медицинская экспертиза, международный . 2005 г., 29 января; 147 (2–3): 181–4. Генетика кожных гребней. Спрингфилд, Иллинойс: Чарльз Томас; 1968.

Генетика кожных гребней. Спрингфилд, Иллинойс: Чарльз Томас; 1968. Am J Phys Anthropol . 1998 март; 105(3):377-93.

Am J Phys Anthropol . 1998 март; 105(3):377-93. , Карсон М.В. Дерматоглифическая асимметрия: отношение к полу, рукость и когнитивный паттерн. Индивидуальные отличия 1995 окт; 19 (4): 471–478.

, Карсон М.В. Дерматоглифическая асимметрия: отношение к полу, рукость и когнитивный паттерн. Индивидуальные отличия 1995 окт; 19 (4): 471–478.

Об авторе